2025年10月10日(金)

志位議長の「赤本」講義から(5)

「特別の困難性」があるが「豊かで壮大な可能性」が存在するこの道をともに

「赤本」の第6章は、「社会の変革はどうやっておこるのか?」です。

労働者階級の成長・発展にかかわって、ここまでで四つの点が明らかにされた

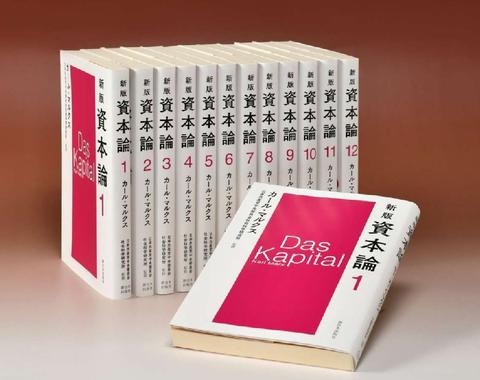

(写真)『資本論』 |

志位氏は、「この問題での結論に入る前に、『資本論』のここまでの叙述で、労働者階級の成長・発展にかかわって何が明らかにされたかを、まとめておきたい」として、次の4点を語りました。

--第一は、資本主義的搾取の秘密を明らかにしたことの意義です。搾取が価値法則という商品経済の根本法則を損なうことなしに行われているならば、その根本的解決のためには、資本主義体制そのものを変革するしかなくなります。その秘密を明らかにしたことは、資本主義から社会主義への体制変革の主体になるという労働者の階級的自覚の土台をつくる偉大な意義をもつものとなりました。

--第二に、労働時間を短縮して「自由な時間」を拡大するたたかいをつうじて、すなわち労働者階級は、共同の階級的利益を守るたたかいをつうじて、階級的自覚を高め、古い社会の「変革者」として自らの成長・発展をかちとっていきます。

--第三に、資本主義のもとでの生産力の拡大は労働者と自然に害悪をもたらすとともに、未来社会のさまざまな要素をつくりだします。とくに労働者階級を新しい社会の主体的な「建設者」として成長・発展させます。

--第四に、資本主義的蓄積は「相対的過剰人口」--「産業予備軍」をつくりだし、社会的な規模で貧困と格差を拡大し、体制的変革の担い手としての労働者階級の自覚・成長・発展を促します。

志位 マルクスは、資本主義から社会主義への体制変革の必然性、それを担う労働者階級の成長・発展をこうした多角的角度から明らかにしたうえで、いよいよ結論を書きしるしました。それでは社会変革はどのようにして起こるのか。それが『資本論』第一部の「第24章 いわゆる本源的蓄積」の「第7節 資本主義的蓄積の歴史的傾向」の主題となります。

資本主義の「弔いの鐘」は、「労働者階級の反抗の増大」とともに鳴る

マルクスは、資本主義的生産の発展のもとで社会変革の客観的条件と主体的条件がどのように成熟し、社会革命にいたるかを次のように明らかにしていきます。

--資本主義の胎内で未来社会を形づくるさまざまな客観的要素が成熟していきます。マルクスは▽ますます増大する規模での労働過程の協業的形態▽科学の意識的な技術的応用▽土地の計画的利用▽共同的にのみ使用されうる労働手段が支配的になること▽労働者の集団による生産手段の使用と、それによる生産手段の節約▽世界市場の網の中へのすべての国民の編入▽資本主義体制の国際的性格の発展―をあげました。

ここで生産と労働が社会的なものになることを強調しているのが重要です。「恐慌=革命」論を克服したマルクスの新しい視野では、未来社会を形づくる客観的な諸要素の成熟がより根本的な意義をもつことになったのです。

--資本主義の胎内で古い社会を変革する契機が成熟し、特に社会変革の主体となる労働者階級が成長していきます。そのことを、マルクスは『資本論』で、「資本主義的生産過程そのものの機構によって訓練され結合され組織される労働者階級の反抗もまた増大する」と書きました。

「訓練」とは、労働時間短縮や賃上げなどの日常闘争で「訓練」され、労働者階級が成長・発展を遂げることです。「結合」とは、生産力の拡大により、集団で生産を担う「結合された労働者」へと労働者階級が成長・発展することです。「組織」とは、労働者階級が階級的自覚を高め、労働組合をはじめとする自らの「組織」をつくりあげることです。こうした「訓練」「結合」「組織」のすべてが資本主義体制を覆す「反抗」を増大させる。これがマルクスの示した大展望でした。

--社会を変える客観的条件とともに主体的条件が成熟するもとで、社会の変革が現実のものになっていきます。マルクスは「労働者階級の反抗もまた増大する」という一文を受けた直後の文章の中で「資本主義的私的所有の弔いの鐘が鳴る」と書きました。

志位 ここで重要なことは、資本主義の「弔いの鐘」は、「労働者階級の反抗の増大」とともに鳴るのであって、鳴らす人がいないと鳴ることはないのです。どんなに資本主義の客観的矛盾が深くなっても、この体制を変革する労働者階級の成長・発展なしに、この体制が「自動崩壊」することは決してありません。たたかってこそ、そしてたたかいのなかで自らを成長・発展させてこそ、社会変革は現実のものとなることを、この一文からしっかりと学びとりたいと思います。

多数者革命論へ――革命運動の任務が大きく変わった

『資本論』第一部の結論として表明された社会革命論は、革命運動の任務を大きく変えました。マルクス、エンゲルスが「恐慌=革命」論をとっていた時期には、労働者階級をあらかじめ組織して革命を準備するという任務は提起されませんでした。マルクスがこの立場を克服したのちに、革命運動の任務は、労働者階級の多数者、さらには勤労人民の多数者をあらかじめ結集し、革命の事業を根本的に準備するために、日常不断に根気強く努力を続けることへと変わりました。

志位 この挑戦は今日、私たちが日本で日々苦闘しながら開拓している道につながっています。発達した資本主義国での社会変革の事業は、2020年の綱領一部改定で明記したように、そして私たちが身をもって日々体験しているように、「特別の困難性」をもった事業です。同時に、そこには発達した資本主義と人民のたたかいによってつくりだされた「豊かで壮大な可能性」が存在します。『資本論』を力に、そして綱領を手に、困難はあるが、夢とロマンあふれるこの道を開拓していこうではありませんか。

最後に志位氏は、党綱領、党大会決定、昨年4月に行った日本民主青年同盟(民青)主催のオンライン・ゼミをまとめた『Q&A共産主義と自由』(青本)、『Q&A資本論』(赤本)の関係を説明し、「青本」と「赤本」をセットで読み、広げていくことを呼びかけました。「科学的社会主義と『資本論』の輝きを広い国民に、とりわけ若い世代や労働者に伝えることができれば、日本社会を変革する大きな力になるとともに、日本共産党の新しい前進への巨大な知的・理論的推進力になると確信します」と訴えました。

(おわり)