2025年11月12日(水)

『資本論』と現代を語る 志位議長と斎藤幸平氏の対談から

第6回 「脱成長」、「脱成長コミュニズム」をどう見るか?

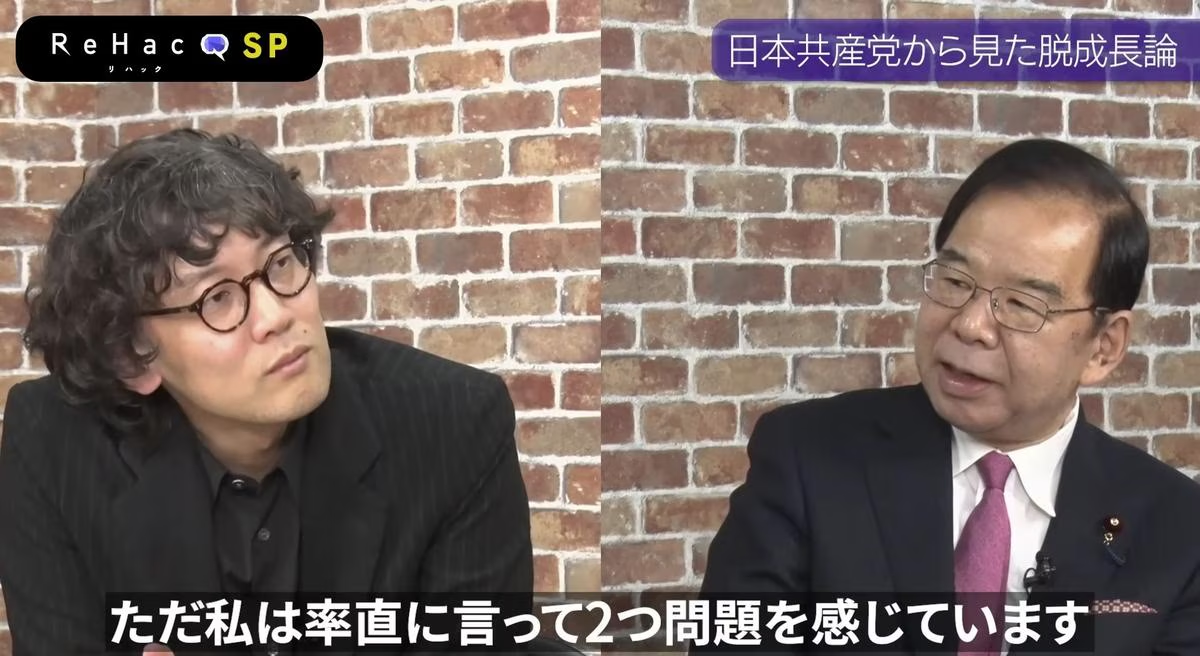

(写真)斎藤幸平氏(左)と語り合う志位和夫議長(YouTubeから) |

次に議論のテーマになったのは「脱成長」、「脱成長コミュニズム」をどう見るかです。斎藤氏は「せっかくならいろいろ聞きたい」と述べ、自著の『人新世の「資本論」』で展開した「脱成長コミュニズム」論について「志位さん個人としてどう考えるか」と尋ねました。志位氏の「自由時間」論は「脱成長」論と「親和的だと思う」とも語りました。

斎藤 いまの環境問題を考えると、どれだけ技術が発展したとしても、やっぱり技術だけでは解決できないんじゃないかという気がしていて。全体の電力消費量とか、車の数とかをどこかで減らしていくことを、総労働時間を短くしていくこととの関連で(考えるべきではないか)。労働時間を短くすれば、つくる量も減るのでウィンウィンなんですが、そういう話としてはここ(志位氏の著書)では展開されていないので、もちろん「脱成長」を推進していないことは存じあげたうえで、あえて聞いているんですけど、どんなご意見でしょうか。

いま行われている脱炭素の努力との関係について

志位 せっかくご質問があったので、率直に言わせてもらいます。斎藤さんがそう言われているのは、気候危機の打開をめざしてのものだと思います。

ただ、私は、率直に言って、二つ問題を感じています。

一つは、いま行われている脱炭素の努力との関係なんですよ。

私たち日本共産党は「気候危機打開の2030戦略」という政策を出しました。

斎藤 2030年。

志位 そうです。それを、COP28(国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議)を受けて、2035年度まで(のプランに)アップデートしました。いま、それを訴えているんですが、簡単に言うと、2035年度までに温室効果ガスを8割削減する。エネルギー消費量は6割削減する。電力の8割は再エネでやろうというプランなんです。かなり詳細なプランを、専門家の協力も得てつくったんです。それをやった場合のGDP(国内総生産)の押し上げ効果を計算しました。累計で288兆円になる。それから雇用の創出も年間平均で315万人になる。つまりね、簡単に言いますと、脱炭素と成長は…。

斎藤 両立。

志位 そう。両立するというのが、私たちの考えなんですよ。

斎藤 なるほど。

志位 いま脱炭素の努力は、企業なども巻き込んでやっているじゃないですか。

斎藤 それはもちろんそうですね。

志位 「RE100」(再生可能エネルギー100%)というのがありますよね。自分の会社の電力を全部再エネで賄うというものです。それに加入している企業はどれだけか。世界で444の大企業が入っています。日本(企業)も93入っています。イギリスでは産業界として脱炭素を推進するという動きもある。私が言いたいのは、いまの緊急の脱炭素というのは、社会主義になるのを待っていられないってことなんです。

斎藤 タイムリミットがあるからね。

志位 うん。タイムリミットがあるから。資本主義の枠内であっても、最大限の人たちを結集して、力を合わせてやらなきゃならないじゃないですか。

斎藤 うん。

志位 政府も、自治体も、それから企業も。企業も巻き込んでいく取り組みをしていくうえでは、「気候危機打開をやるためには、脱成長ですよ」ってことになっちゃったら…。

斎藤 企業がついてこない。

志位 うん、やっぱりブレーキを踏んじゃうことになる。

斎藤 社会主義の段階までついてこないと、なるほど。

志位 つまり、いまやられている脱炭素の動きに、ブレーキを踏むことになるんじゃないかという。

斎藤 逆にね。

志位 そう。それが一つ、私が指摘したい問題点なんですね。

「脱成長コミュニズム」について--未来社会では生産力が新しい質で発展する

志位 もう一つは、未来社会のあり方、「脱成長コミュニズム」という(ことについてです)。

斎藤 これも思想的ビジョンになります。

志位 これは率直に話しますが、私は、社会主義・共産主義の社会を、「脱成長」の社会と捉える考え方はとっていません。マルクスの考えでもないと思うんですよ。

斎藤 うん。

志位 確かに資本主義のもとでの生産力の発展は、もうけのために、「生産のための生産」に突き進む、無制限の生産力の量的発展を追求していますよね。こういう無制限の量的発展は、未来社会では当然なくしていく必要があると思うんですよ。それでは未来社会が生産力の発展のない社会なのかと。私はそうは思わない。私は、この「青い本」の中で…。

斎藤 (生産力の)量と質の話をされていますね。

志位 そう。量と質の話をしまして、(未来社会では)「生産力が新しい質で発展するんじゃないか」ということを話したんですよ。

「新しい質」というのは大まかにいって三つです。一つは、「自由な時間」を持つ人間によって担われる。二つ目は、労働者の生活向上と調和した質を持つ。三つ目は、環境保全と両立する質を持つ。こういう新しい質が出てくるんじゃないかと。

この三つの中でも、私が一番重要だと思うのは、人間が変わるということです。つまり、未来社会というのは、最初の方に戻りますけれど、これ(パネルを示して)、「各人の自由な発展」が可能になる社会です。つまり、生産力の担い手である人間が、「自由な時間」を十分に持って、自分の「自由で全面的な発展」ができる社会。これが、私たちの目指す社会です。こういう社会になったら、科学にしても技術にしても文化にしても、全く新しい発展が生まれてきて、それが物質的生産の領域にも反作用していく。そして、社会の全体の質的な発展もつくっていくだろうと。

斎藤 なるほど。

志位 人間の発展と社会の発展が好循環していく、こういう社会を展望できるんじゃないか。そういう点では生産力の質の発展が可能になる。そういうダイナミックな発展を、私たちは展望できるんじゃないかと思っています。

斎藤 特に(志位氏が述べた問題点の)2点目に関しては、すごい、全然、脱成長と両立すると思っていて。脱成長をどう定義するかみたいなずるい話になっちゃいますが。別に脱成長は何かこうすべてを停滞させて、いろんなものを手放して原始的なコミューンに戻っていくみたいな思想では、もちろんなくて。むしろいまおっしゃったような無限の量的な成長、例えば利潤、GDPで測られるような量的な成長を手放すことで、質的な成長というか、要するに発展。

志位 つまり発展のない社会ではないと。

斎藤 ではないと思います。脱成長はむしろ発展を、質的成長を重視する社会への転換と捉えているので、2点目に関しては、いまおっしゃられたことと(自分の考えが)近いというのは、直接お伝えしたい。お伝えできてよかったです。

企業を巻き込むとともに、そのあり方を変えていく必要がある

斎藤 ただ、1点目については、確かにおっしゃりたいことはよくわかる。(気候危機打開へ)時間がないから企業も巻き込むというときに『脱成長』という戦略があまり有効でないというのは、ある種おっしゃる通りだと思うんですけれども、結局、もっと大きな車をつくろう。飛行機も何らかのクリーン水素で飛ばせばいいじゃないか。もっとメガソーラーをつくろう。じゃあ資源を南米からとってこようみたいな話になってしまえば、環境問題も悪化するかもしれない。新しいグローバルサウスからの収奪を生んでしまう。私は、企業のあり方も変えていくような運動を対峙(たいじ)する。気候変動が人類の未来を資本主義が壊すという問題だからこそ、対峙していく運動こそ(必要だと)、こう考えるんですが。

志位 日本共産党の「2035戦略」をつくるときに、GDPはどうなるかとずいぶん計算しました。実際問題、いま例えば、原発や大型石炭火力発電所(中心)のエネルギー体系から、再エネ型の地域主体型のエネルギーにしていく必要があるじゃないですか。まさに地域主体型になってくる中で、地域に密着したところで雇用が増える。GDPも増える。だからGDPの増え方も、大企業のところでもうかってGDPが増えるというんじゃなくて、地域経済が潤う形でGDPが増える。こういう社会が構想できるというのが、私たちの現瞬間でのプランなんですね。これが一番、私は多くの国民の理解が得られるんじゃないかと。企業も巻き込んでいかなかったら。

斎藤 まあ、政治は変わらない。

志位 変わらないでしょう。実際に企業のなかでも、もうちょっと中長期で見て、これでは資本主義は危ないと思って行動する企業もあるわけですよ。そういうモメント(契機)は重視していかなかったら、現実には動かせないと思います。

斎藤 なるほどね。僕としては、立憲民主党ぐらいまでは「緑の成長」、アメリカでの「グリーンニューディール」(経済成長を促す環境政策)みたいなことを言って、共産党はむしろ企業もこれを機にもっと変わっていくべきだ、みたいな、そういう…。

志位 企業も変わっていく必要があると言っているんですよ。大量生産・大量消費・大量廃棄といった直線型の生産じゃなくて、循環型の生産にしていくということは、資本主義の中でもやっていかなきゃいけないですよね。やっぱり企業のあり方も変えていく必要がある。そういう規制をつくっていく必要があります。

使える技術と、使えない技術

この問題にかかわって斎藤氏が「技術っていうものはポジティブに使っていけるとお考えなんですよね」と尋ね、「使える技術」と「使えない技術」が議論になりました。

志位氏は一般論として「科学と技術の発展自体は私たち、肯定的に見ています。問題はその資本主義的利用なんです。資本主義的にそれを悪用して、搾取の強化や自然破壊に使うのが問題なわけです」と述べました。

斎藤氏が「原子力」に言及したのに対し、志位氏は「他の技術とは違う『異質の危険』がある」ことをくわしく語り、「原子力(発電)には反対なんです」と述べました。

斎藤氏は「公共交通があるんだから、自動車なんか走らないところとか、自転車だけで移動できるところとか、僕はもっとあっていいと思う。共産党的にはどうですか」と質問。

志位氏は「それはそうです。公共交通をもっと充実させていくという方向性は当然。ヨーロッパなんかはそういうことを実際やってますね」と応じ、「(日本共産党のプランには)全部入っているんです。都市のあり方を変えていく。そういうことを全部含んで、例えば、エネルギーだったら低エネルギー社会をめざすわけです。ただ、低エネルギー社会をめざすことと、経済を成長させることは矛盾しないというのが、私たちの考えなんです」と述べました。

斎藤氏が社会主義的変革と環境問題との関係を尋ねたのに対し、志位氏は「二重の努力が必要だと(主張しています)。資本主義の枠内でも、最大限の努力をすると。しかし、同時に社会主義に移行したら、根本的に解決しますよと、環境問題はと(言っている)」と答えました。

斎藤氏は「原発は例外だという話で、AIは?」と質問。志位氏は「AIの危険性は確かにある。ただ、AIは人間が使いこなせる技術だと思います。また、使いこなせないといけない」と指摘しました。

志位 AIにも相当、危ないことがある。雇用を壊す、あるいは労働条件を悪くする。一番悪いのは戦争に使っている。

斎藤 (攻撃型)ドローン(無人航空機)を飛ばす。

志位 そう。ああいうAIの悪用は、ルールをつくって規制していかなきゃならないと思う。ただ、AIという技術そのものは、やはり人間が使いこなさなきゃいけない。

斎藤 「AIに使いこなされちゃう人間」にならない可能性もある?

志位 ならない可能性は大いにある。マルクスも、機械制大工業がものすごい力を発揮している姿を見て、機械制大工業のもとでは労働者は価値を生み出す力がだんだんなくなっていって消え去ってしまうということを『資本論草稿』に書いたことがあります。『1857~58年草稿』の中で出てきます(②476ページ)。しかしこの考え方は、すぐマルクスは乗り越えて、やっぱり機械というのは…。

斎藤 二面性があると。

志位 (機械も)そもそも人間の労働生産物であることに変わりない。確かに機械が(生産の)主体のようにみえるけど、機械を動かしているのは労働者の集団です。「全体労働者」の考え方で、それが未来社会に生きるんだということを(『資本論』では)分析していきますよね。(これが出てきたのは)『(資本論)草稿集』で一回きりで、その後、これは乗り越えて、(機械を)使いこなして未来に生かそうという立場になる。AIもそういうこと(が大事)です。

志位氏は「いまのAI(の発展水準)はかなり低い。電力をものすごく食うので、AIのために原発という間違った議論もある。でもAIも発展する可能性がある。量子コンピューターというところまでいけば、電力の問題も解決するという専門家もいます」と指摘。斎藤氏が「それ(消費電力)を理由に、私なんかどっちかというと、なんなら手放したらいいんじゃないかみたいな話だけど、そうではない」と述べたのに対し、志位氏は「そうじゃない。ただ、資本主義のもとでの科学・技術の発展の両面性は見ておかなければならない。マイナスとプラス両方ある。マイナスもよく見ないといけない」と語りました。

(つづく)