2025年11月6日(木)

『資本論』と現代を語る 志位議長と斎藤幸平氏の対談から

第2回 AI、デジタル社会で『資本論』はどうなる?

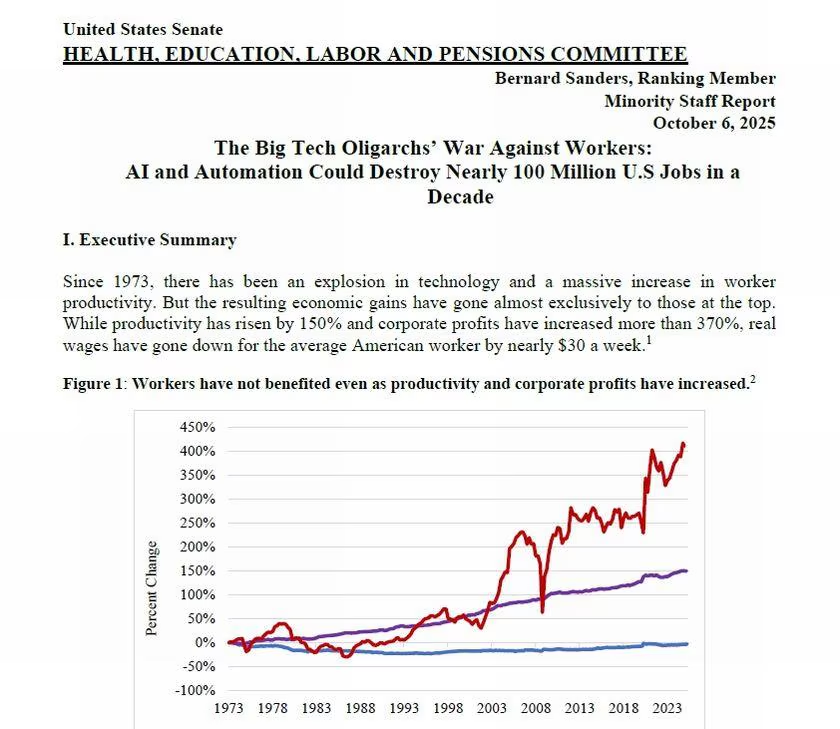

(写真)AIや自動化が10年間で1億人の雇用を奪うと予測するバーニー・サンダース氏のリポート |

続いて斎藤氏が提起したのは、「資本主義の中でどんどん新しい技術も出てきている」のだから、人工知能(AI)やロボットに仕事をさせれば、「われわれは気楽に生きていけるような社会になるんじゃないか。そっちの方が魅力的だし、現実的じゃないか」と考える人もいる、という論点です。

志位氏は、資本主義のもとで生産力が発展すると、プラスとマイナス両面の影響が生じることを、マルクスは『資本論』で明らかにしていると指摘しました。資本のもうけのために労働者に害悪を及ぼし、環境を壊すというマイナス面と、「新しい社会の形成要素」がつくられるというプラス面です。

米国でAIの技術を使って1億人近い人員削減計画が

志位 いまの「ICT(情報通信技術)革命」といわれる事態も両面で見る必要があると思います。マイナスという点では、最近、(アメリカの進歩派政治家のバーニー・)サンダースさんが出した非常に重要なリポートで、アメリカの大企業がAIの技術を使って1億人近い人員削減をやろうとしていると(告発しています)。この10年間で、ということなんですよ。(サンダース氏のリポートを斎藤氏に渡す)

斎藤 アメリカだけで、ですか。

志位 アメリカだけで1億人。

斎藤 ほとんど(仕事が)なくなるではないですか。

志位 本当に大変なことです。これをかなり厳しく告発して(います)。一方で、IT企業の経営者が超高額の報酬をもらっている。それらをふまえて、「労働者がAIと自動化の恩恵を受けられるようにしなきゃならない。億万長者だけが利益を得るべきじゃない」と言って、具体的にいくつかの提言をしています。その冒頭に出てくるのは、「労働時間を32時間にしろ」ということです。

ほうっておけば、1億人のジョブ(雇用)が失われる危険がある。日本でも同じ事態が進む危険があると思うんですよ。しかし、逆に言えば、労働時間を短くすることができるということになる。1億人の雇用を代替できるのであれば、労働時間を短くしなさいと。どっちに進むのかは、たたかいいかんだと思うんですよ。

斎藤 だから、(技術が発展しても)自動的に良くなるわけでも…。

志位 良くなるわけじゃない。資本(主義)のもとでは、どんなに生産力が上がっても、資本のもうけのために使われる。労働を壊したり、自然を壊したりする。ですから、これを本当に労働者や民衆の利益のために使おうと思ったら、たたかいが必要だと。ルールをつくる必要がある。もっと言えば、体制を変革して、資本主義から社会主義に進むことが必要というのがマルクスの結論だと思います。

斎藤 たたかうことで技術も(生きる)。技術自体はわりとニュートラル。

志位 そう。技術自体は、例えばAIにしても、デジタルにしても、スマホ一つにしても、便利じゃないですか。人々に利便性を与えている。スマホ一つあれば、新幹線の切符だって、飛行機の切符だって、コンサートの切符だって買える。

斎藤 クラシックがお好きですね。

志位 ええ。そういう利便性を持っている。(さらに)こういうことも言えますよね。情報のネットワークがあれば、生産と生産をかなり大規模に結びつけることができる。ですから生産と労働を(さらに)社会的なものにすることもできますね。これは未来に生かせます。しかし、ほうっておけば1億人のジョブ(雇用)喪失の危険がある。だから、たたかいいかんなのです。

なんでわざわざ『資本論』を読まないといけないの?

斎藤氏が「ヘイト(憎悪)をまき散らす」SNSをどう見るか、と尋ねたのに対し、志位氏は「ヘイトについては、言論の自由ということを名目にして許すわけにいかない。きちんと(規制の)ルールが必要です」。AIについても、ヘイトやフェイク(偽情報)を抑えるためのルールを国際的・国内的につくっていく必要があると主張しました。斎藤氏は「それはもう完全に同意します」と述べた上で、次のようにマルクス『資本論』との関係を問いました。

斎藤 僕もよく聞かれるんですけれど、なんでマルクスがわざわざいるの? なんでわざわざ19世紀の、150年以上前に書かれた『資本論』を読まないといけないか。あのころにはAIもないし、ロボットもないし。

志位 そうですね。いまのAIとの関係で言えば、斎藤さんはよくご存じだと思いますが、『資本論』(第一部)に「第13章 機械と大工業」という章がありますね。この章で、いかに機械化、工場が、労働者にいろんな害悪をもたらすか、同時に未来社会の要素を生み出すか、両面で描いていますよね。その考え方そのものは、いまでも当てはまる。

AIの問題だって、(単純に)ハッピーにはならない。両面あるわけですよね。両面を見て、害悪とはたたかいながら、いい面を伸ばしていくというたたかいが必要じゃないですか。そのヒントは『資本論』の中にあると思います。

斎藤 技術がそもそもどういうものなのかをマルクスは分析しているから、その技術論をベースにすると、AIみたいなマルクスが知らなかったものを分析できる。

志位 (『資本論』は)資本主義という経済システムの本質を明らかにしたわけですから。19世紀のものであっても、資本主義というメカニズムは、基本は変わっていない。われわれは資本主義のもとにいるわけで、その一番深いところの法則は、いまでも働いているわけですよね。(『資本論』を読むと)一番深いところから資本主義の本質をつかめる。これを変える道もつかめる。

『資本論』には、教育、ジェンダー、環境、いまにつながるヒントが詰まっている

斎藤氏は「(同じ)資本主義といっても、かなり変わってきている面もあります。環境とかジェンダー(社会的・文化的性差)とか、いろいろ新しい問題もある」と指摘。マルクスと『資本論』に「どれくらい可能性をお考えですか」と問いかけました。

志位氏は、『資本論』(第一部)「第13章 機械と大工業」の中でマルクスが環境問題やジェンダー問題などを論じていると指摘。機械制大工業が「古い家族制度を解体させる」ことや、「未来の教育の萌芽が生まれる」ことを指摘しており、「教育の問題、ジェンダーの問題、環境の問題。いまにつながるいろんなヒントがマルクスの『資本論』にはつまっている」と語りました。

斎藤氏が「資本主義の内部で、ジェンダーにしても、環境にしても、公教育の無償化にしても、結構実現できるみたいな人も、どうしてもいると思うんですけど」と述べたのに対し、志位氏は次のように応じました。

志位 資本主義の枠内でできることはたくさんあるんですよね、もちろん。例えば労働時間を短くすることができる。賃金だってあげることができる。ジェンダー平等だって、最大限に追求する必要がある。環境問題は、社会主義になるまで待っていられないと思うんですよ。この気候危機は。ですから資本主義の枠内でも、できることは、みんな一つ一つ、やっていく必要がある。

でも、それをやったとしても、資本主義の搾取制度、「利潤第一」の仕組みはなくならない。それに伴ういろいろな害悪もなくならない。だから、その先に進む展望も持つことが大切ではないか、というのが私たちの考えです。

(つづく)