2025年11月3日(月)

競争原理、序列主義をやめさせ、「子どもの発達」を真ん中にすえた教育を

「大阪教職員のつどい」 志位議長の発言

日本共産党の志位和夫議長を迎えて10月25日に大阪市内で開かれた「志位和夫議長としゃべろう大阪教職員のつどい」では、自維連立政権とどうたたかうか、大阪維新の教育政策の問題点、日本の教育を変える展望から、『資本論』と教育の関係まで、幅広いテーマの質問が寄せられました。その中で、会場に響いた合言葉は、「競争原理、序列主義をやめさせ、『子どもの発達』を真ん中にすえた教育を」です。2時間半を超える濃密な内容となったこのつどいから、志位氏が語った日本の教育の“今”と“これから”を、一問一答形式で詳報します。

Q1 平和学習どう進める?

問い 戦後80年、学校では戦争の記憶を引き継ぐ実践が取り組まれる一方で、教育現場に『子ども版防衛白書』がおろされるなどの実態もありますが、どうお考えですか?

『子ども版防衛白書』の押し付けやめ、憲法の恒久平和主義こそ教えるべき

(写真)質問に答えて参加者と交流する志位和夫議長=10月25日、大阪市中央区 |

志位氏は、防衛省から『子ども版防衛白書』が全国の学校に送付されている実態を告発し、実物の冊子を手にしながら、その問題点を指摘しました。

内容は自衛隊の「災害派遣」「どんな食事を食べているの」といった身近な話題から始まりますが、特定の国を名指ししながら脅威をあおり、最後は「抑止力を強くします」と結論づけています。志位氏は「抑止力とは軍事力のことです。ここには憲法9条に基づく外交によって平和をつくるという立場が全くありません。こんな軍事一辺倒の内容を子どもたちに教えるのは言語道断です」と強く批判しました。

その上で、平和学習の考え方について、「まずその内容が、特定の党派的、政治的宣伝を子どもたちに押し付けるものであってはなりません」と語るとともに、「日本国憲法の恒久平和主義をしっかり教えることが大切です」と述べました。その原点として示したのは、1947年に文部省が発行し、中学生全員の教材とされた『あたらしい憲法のはなし』です。志位氏は、「憲法9条」「戦争放棄」を子どもたちに分かりやすく伝えた同冊子の内容を読み上げながら紹介し、「これが日本国憲法と9条に基づく本来の平和教育です」と述べました。

戦争の記憶を引き継ぐ教育の重要性にも触れ、「戦争体験者の声を直接聞けなくても、教師が自らの言葉で戦争の悲惨さ、平和の尊さを語ることはできると思います」と語りました。

「不当な支配」に服することなく、国民に「直接に責任」を負う―今に生かすべき教育の条理

この問題に関わって志位氏は、改定前の教育基本法第10条―「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」―を引き、その精神を力説しました。

「不当な支配」とは国家権力のことです。戦前の教育が天皇絶対の専制政治のもと、国家権力の完全な支配・統制のもとに置かれ、侵略戦争に道を開いていった歴史の反省に立って、教育に対する国家権力による「不当な支配」は許されないことを明記しました。こうした国家権力による「不当な支配」を排除する保障となっていたのが、後段の「国民全体に対し直接に責任を負って」という規定です。

志位氏は「つまり、教育は、子どもたち、保護者、国民に『直接に責任』を負って行わなければならないということです。教育とは一度きりのやり直しがきかない人間と人間の営みであって、『天皇が言ったから』『国が言ったから』で責任を回避することはできないということです」と強調。「2006年の教育基本法改定により、『直接に責任を負って』は削除されました。しかし、『不当な支配に服することなく』は残されています。また、『直接責任』の趣旨は改定後も揺らぐことはないと政府も公式に説明しています。教育は誰かに命令されてやるものではなく、子どもたちに『直接に責任』を負って行われる―これは教育の条理です。いくら法律を変えようとこの条理を変えられるものではありません。今に生かすべき大事な精神です」と語りました。

Q2 維新の教育の問題点は?

問い 大阪での維新政治、とりわけ教育をめぐる問題についてどうご覧になっていますか?

「教育破壊の三悪政治」―学力テスト、教員締め付け、高校つぶし

志位氏は「維新政治ほど、教育の条理と合わない邪悪な政治はありません。『競争主義』『管理主義』という政府・自民党の教育政策を、最悪の形で突出させているものとなっています」と喝破。そして、維新による「教育破壊の三悪政治」として、三つの点をあげました。

第一に、「全国学力テスト」に加えて「大阪独自の学力テスト体制」を押し付けていることです。

大阪では、小学校の「すくすくウォッチ」、中学校の「チャレンジテスト」など府独自の学力テストが実施されています。志位氏は「『チャレンジテスト』で驚いたのは、中学3年生になると『団体戦』になることです。その学校の平均点が低ければ、その学校の生徒全体の内申点が下がるという前代未聞の『連帯責任制』です」と指摘。「テストの苦手な子どもはたまりません。子どもたちの心を傷つける学力テスト体制は、中止させましょう」と呼びかけました。

第二に、「全国有数の教職員への締め付け」です。

大阪では教職員に対し、卒業式での君が代起立の強制や、教員を5段階で評価し、1段階下がると一時金が最大10万円も下げられる「評価育成システム」など、全国有数のひどい締め付けが行われています。

志位氏は「教育は自由な空間の中でこそ輝きます。大阪では、『国民に直接に責任を負う』でなく、『維新に直接に責任を負う』教育が押し付けられています。こんなあべこべな事態はたださなければなりません」と訴えました。

第三に、「全国に例のない露骨な高校つぶし」です。

大阪では、私立高校の無償化が全国に先駆けて進みましたが、志位氏は、維新がこの高校無償化に「高校つぶしの二つの毒薬」をまぶしたと批判しました。

一つ目の毒は、私学経常費への助成方法の改悪です。それまでは学校の規模、授業料、教員数や人件費、生徒数など、学校の教育全体を総合的に見て判断していたのに、維新は「生徒数」だけを基準に配分しはじめました。志位氏は「そうなると高校は生徒の獲得の競争に走らざるを得ない。競争に勝った私学は生き延び、負けた私学は淘汰(とうた)されるという弱肉強食を高校に持ち込みました」と指摘。しかも、大阪の私学助成の水準は、全国ワースト2だと批判しました。

もう一つの毒は、府立高校の淘汰の仕組みです。維新は、府立学校条例(2012年)で、「入学志望者数が3年連続して定員割れ」などを条件として、高校の統廃合を進めてきました。志位氏は、維新がこの10年間で21校減らし、136校となった府立高校をさらに104校まで減らそうとしていると告発。「私学も公立も競争・淘汰を押し付ける悪政をやめさせましょう」と訴えました。

「三悪政治」に共通するもの―「競争原理」の教育への押し付けをはね返そう

志位氏は、この「三悪政治」に共通するものは、「競争原理」の乱暴な教育への押し付けにあると批判し、こう訴えました。

「このひどい事態を変える一番の道は、維新政治を終わらせることです。ただ、子どもたちはそれまで待っていられません。教職員、保護者、地域のみなさんが協力して、一歩でも二歩でも現状を前に動かす。そのためのたたかいにともに取り組みましょう」

Q3 私学の『教育の自由』をどうみる?

問い 国や自治体の方針に従って教育活動をしないといけないと恐れている教員もいます。私学で『教育の自由』がどこまで認められると考えますか?

私学のユニークで多様な教育の成果は、日本の教育全体を豊かにする

志位氏は「とても大事な質問ですね」と応じ、「公立だろうと、私学だろうと、『教育の自由』は尊重されなければなりません。人間の内面的価値に関わる営みですから、憲法を踏まえ、自主性、自律性、自由が最大限に保障されなければなりません」と語りました。

その上で、私学の「教育の自由」は、独自に重視されるべきだと語りました。志位氏は「国民の教育を受ける権利の保障には、公立だけでは難しい『ユニークで多様な教育を受ける権利』も含まれています。ジェンダー平等を進める教育、働くルールを教える教育、少人数学級で子どもたちに向き合う実践など、私学ならではの取り組みが行われていることは素晴らしいと思います」と力説。ある県の私立高校が「貧困と格差」がどうして生まれるか、その仕組みをとことん時間をかけて教えることで、生徒が授業に向き合うような努力を進めているなど、具体的な事例も紹介し、「そうしたユニークで多様な教育の成果は、公立にもはね返り、日本の教育全体を豊かにすると思います」と語りました。

また、私立学校法―「私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする」―も引きながら、「憲法に照らしても、国の法律からいっても、私学が国や自治体の方針に従って教育しなければならないなんてことはありません」と熱弁しました。

Q4 遠山啓氏の教育思想とは?

問い 志位さんは以前、「若い教職員のみなさんに遠山啓(ひらく)さんの本を読んでほしい」とおっしゃっていましたが、どういう思いからでしょうか?

志位氏は「遠山啓さんは優れた数学者であるとともに、数学教育について『水道方式』という合理的な教授法を提唱するなど大きな足跡を残した方です。小学校の教員だった私の父親が遠山さんをたいへん尊敬しており、亡くなる前に『著作集』を読むようにと言ったんです。私は繰り返しこれを読み、強い感銘を覚え、教育基本法改悪反対の論戦の際にも活用させていただきました。遠山さんの『著作集』には、『教育とは何か』についての深い思想的な考察があると思います」と強調。その中から四つの言葉を紹介しました。

「学校教育の荒廃の源は、競争原理と序列主義にある」

志位氏は「競争によって『できる子』と『できない子』をふるい分け、序列化する教育は子どもたちみんなを傷つけます。人類の歴史を振り返ってみても、歴史上の偉大な仕事をした人は、他人との競争心でそれをやったのではありません。好奇心と探究心に駆り立てられて、新しい科学や芸術はつくられました。すべての子どもが持っている好奇心や探究心に働きかけ、育てていくのが教育の仕事です」と語りました。

その上で、遠山氏が「子どもに学びの意欲を起こさせるための正しい方法は、学問や芸術の本来のおもしろさ、底知れない深淵(しんえん)さ、複雑さを子どもたちに味わわせることであり、それ以外にはありえない」「他人との競争原理をやめて、事物そのものへの好奇心、探究心を育てることを教育の原理とするほかに、いまの教育の荒廃を救う道はない」と語っていることを紹介し、「いまの教育の現状にもぴったり当てはまります」と強調しました。

「競争原理と序列主義は、最大の思想教育だ」

志位氏は「子どもたちを競争に追い立てて、序列をつける、誰もこれが『思想教育』だとは思いませんよね。しかし、猛烈に効果をあげています。こうした教育を受けた子どもは社会に出たとき、『人間には序列があって当たり前』『上の者には従う』ということになってしまいかねない。そういう思想を、知らず知らずのうちにつくり出すのが競争原理です」と指摘。「『競争原理と序列主義は最大の思想教育だ』と喝破し、みんなで打ち破ろうと呼びかけている遠山さんの言葉も、いまの教育現場に響くのではないでしょうか」と語りました。

「『わかる』と『できる』は大いに違う」

志位氏は「『できる』は多くの場合、『他人との比較』であり、競争原理や序列主義と結び付いています。算数の公式を丸暗記してテストで良い点がとれれば『できる』ということになります。しかし、公式の根本にある原理や原則がわかっているかといえば、わかっていない場合が少なくありません。そういう勉強は身につきません。根本にある原理や原則を『わかる』まで教える教育こそ必要です」と強調。次のように訴えました。

「あれこれの計算が『できる』よりも、原理や原則が『わかる』ことがずっと大切です。そして『わかる』ことにこそ喜びがあります。子どもはわからないことが『わかる』になったときに目が輝きます。『わかる』喜びを伝えていくのが教育の仕事だと思います」

「障害児教育は、教育の原点だ」

志位氏は「遠山さんは、障害児教育の実践にも取り組んでこられた方ですが、普通学級を教えていると、『子どもたちがなぜわからないかわからない』という問題にぶつかるが、この『なぜ』が、障害児教育をやるとわかるようになると言います。障害児教育では、教師の教え方がまずいと、すぐに『赤信号』がともってしまう。教師の側は『非常に練りに練ったプラン』を持っていかなければなりません。同時に、そうしたプランをひとたび生み出したならば、どんな障害児も発達は可能だし、それは普通教育でも抜群の力を発揮するということを語っています」と紹介。「障害児教育でこそ、教師の真価が試されるという遠山さんの言葉を、特別支援学校で頑張っているみなさんに贈りたい」と語りました。

また、「人間は、どんな人間でも、何歳になっても、必ず発達する」と語った遠山氏の「人間発達論」を紹介しながら、「これは私たちの未来社会論にもつながる大事な人間論です」と熱く語りました。

Q5 日本の教育をどう変える?

問い これから教育をどう変えたいですか。『資本論』には教育についても書かれているのでしょうか。何を足がかりにたたかいを前進させたら良いでしょうか?

教育と政治―「やってはならない」ことをやめ、「やるべきこと」に責任を

|

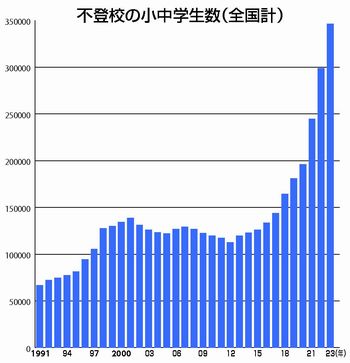

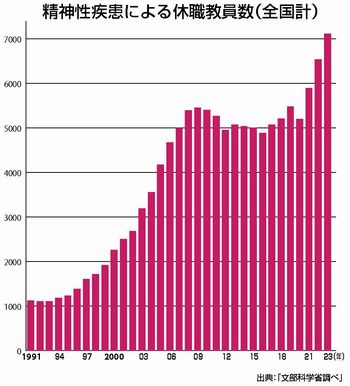

志位氏は、「政治と教育の関係はどうあるべきか。政治は教育に対して『やってはならない』ことをやめ、『やるべきこと』をしっかりやる。ここにつきると思います」とズバリ回答。不登校と休職教員数の推移のグラフを示して、「政府のやっていることはこの点であべこべです」と指摘しました。

「やってはならない」ことは、教育内容に対する権力的介入であり、その最たるものは全国一斉学力テストをはじめ「競争と管理の教育」の押し付けだと批判。「やるべき」ことは、教員定数増、少人数学級、大学学費無償化など、教育条件の整備の責任を果たすことだと訴えました。

マルクス『資本論』と教育基本法

志位氏は、マルクスの『資本論』で語られた教育論にも言及し、「今に響く大事な命題が書かれています」と指摘。『資本論』(第一部、「第13章 機械と大工業」)では、「未来の教育」の任務は「全面的に発達した人間をつくる」と強調されていること、この解明は「人格の完成」という今日の民主教育の根本目的につながるものであることを語りました。

さらに、民主的な教育運動を発展させる上で、06年に改定された教育基本法をどう捉えるかについても語り、大きな改悪がされたが、「人格の完成」を「目的」とすることや、「不当な支配に服することなく」といった規定は生きており、たたかいの足がかりになると強調。子どもの権利条約、日本国憲法、最高裁判例などに立脚して、たたかいを発展させることは可能だと力説しました。

最後に 政治が変われば、教育が変わる

最後に志位氏は、会場の参加者に次のようにメッセージを贈りました。

「多くの困難のもとで、大阪の教職員のみなさんが、子どもの発達を真ん中において頑張っておられることに心からの敬意を表します。政治を変えれば教育は一気に変えることができます。同時に、子どもたちにとって一瞬一瞬が大切であり、あらゆる可能性を追求して現状を前進させるために力をあわせましょう。そのためにもどうか日本共産党に入党してください」

|

QRコードから動画を見ることができます

https://www.youtube.com/watch?v=Bij0ZmwfNSk