2025年10月26日(日)

競争原理、序列主義をやめさせ、「子どもの発達」を真ん中にすえた教育を

教職員のつどい

大阪 志位議長語る

日本共産党の志位和夫議長を迎えた「志位議長としゃべろう大阪教職員のつどい」が25日、大阪市内で開かれました。府内の教職員が参加し、事前によせられた現場の実態や悩みをふまえて、主催者が質問し、志位氏がそれに答える形で進められました。

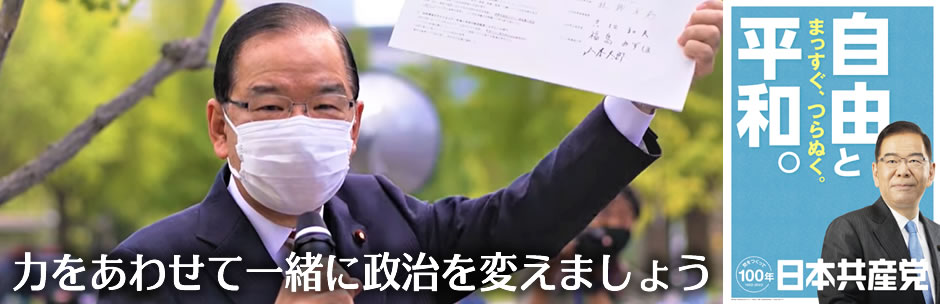

(写真)質問に答えて参加者と交流する志位和夫議長=25日、大阪市中央区 |

志位氏は、▽自維連立政権にどう立ち向かうか▽平和学習をどう進めるか▽大阪維新の教育政策にどう対応するか▽「私学の自由」をどう考えるか▽日本の教育を変える展望はどこにあるか▽共産主義とは何か▽欧州の左翼進歩勢力から学ぶべき教訓は何か▽『資本論』と教育▽改定教育基本法をどうとらえ、どうたたかうか―など、幅広い質問にこたえて、科学的社会主義と日本共産党の教育論を縦横に語りました。そのなかで、「競争原理、序列主義をやめさせ、『子どもの発達』を真ん中にすえた教育を」と訴えました。

―2024年度から防衛省が『こども版防衛白書』を全国の学校に送りつけていることを厳しく批判。「軍事的抑止力絶対」という特定の政治的立場を子どもたちにおしつけることは許されないと強調し、日本国憲法の恒久平和主義をしっかり伝える教育、教師が自らの言葉で戦争の悲惨さ、平和の尊さを語る平和学習の重要性を語りました。

―大阪維新の教育が、(1)大阪府独自の学力テスト体制による極端な競争教育、(2)教員を5段階で評価し、一段下がると一時金が最大10万円も下がるひどい締め付け、(3)私立高校も府立高校も弱肉強食で淘汰(とうた)していく―という「三悪政治」となっていることを告発。維新政治をやめさせるとともに、その害悪から子どもたちを守るために力をあわせようと呼び掛けました。

―大阪で私学教育の自由が奪われている現状を批判。私学は、公立だけでは難しい多様な教育を行う自由を最大限保障されるべきであり、そうした立場にたっての改革を行う必要があることを語りました。

―数学者で「水道方式」の提唱者である遠山啓氏の著作を紹介。「教育の荒廃の源は競争原理と序列主義のおしつけにある」こと、「子どもに学びの意欲をおこさせる正しい方法は、学問や芸術の本来のおもしろさ、底知れない深遠さ、複雑さを子どもたちに味わわせることにある」こと、「他人との競争原理をやめて、事物そのものへの好奇心、探究心を育てることを教育の原理にすえる」ことの重要性を語りました。

―日本の教育改革の方向性として、(1)政治として「やるべきでないこと」―全国学力テストなど教育内容への国家的介入をやめる(2)「やるべきこと」―教員定数増、少人数学級、大学学費無償化など、教育条件の整備の責任を果たす―ことを訴えました。

―マルクスの『資本論』を21世紀の今日に読む意義を語り、同書が「未来の教育」について、「全面的に発達した人間をつくる」ことを目的とすべきだと強調していること、この解明は「人格の完成」という今日の民主教育の根本目的につながるものであることを語りました。

―2006年に改定された教育基本法をどうとらえるかについて、大きな改悪がされたが、「人格の完成」を「目的」とすることや、「不当な支配に服することなく」といった規定は、たたかいの足がかりになること、子どもの権利条約、日本国憲法、最高裁判例などに立脚して、たたかいを発展させることは可能であることを力説しました。

志位氏が、会場から寄せられた質問に答えたのちに、「多くの困難のもとで、大阪の教職員のみなさんが、子どもの発達を真ん中において頑張っておられることに心からの敬意を表します。政治を変えれば教育は一気に変えることができます。同時に、子どもたちにとって一瞬一瞬が大切であり、あらゆる可能性を追求して現状を一歩でも二歩でも前進させるために力をあわせましょう。そのためにもどうか日本共産党に入党してください」と心から呼び掛けると、会場から大きな拍手が湧き起こりました。

中学校の教員は「志位さんの『政治の教育内容への権力的介入をやめるべきだ』という話が腹に落ちた」と共感。「競争や序列を進める維新政治が現場のひずみを大きくしている。子どもの成長を喜んだり小さな変化に気づくには教員がゆとりを持って働ける余裕が必要」だと語りました。

平和教育に取り組む小学校教員は「高市首相になって軍拡の動きが大きくなることが心配。子どもが平和を意識的に築いていける政治・社会になればと思う」と感想を寄せました。

女性教員は「政治が変われば教育が変わるというお話に勇気をもらった」と感想を寄せました。

別の女性教員は、維新の教育破壊と立ち向かうために「憲法、教育基本法、子どもの権利条約を土台にどんな教育をしたいのかを語りあう場をつくっていきたい」と話しました。