2025年10月8日(水)

志位議長の「赤本」講義から(3)

未来社会の主体的な「建設者」として成長・発展

「赤本」の第4章は、「生産力の発展が労働者にもたらすものは何か?」です。

志位氏は、「相対的剰余価値の生産」のためには、労働の生産力を増大させ、生産方法に「革命」を引き起こすことが不可欠になると指摘。それは「労働者階級に破壊的影響を与えるとともに、その成長・発展をもたらすことにもなります」と語りました。

「資本の生産力」と、未来社会における生産力の新しい質

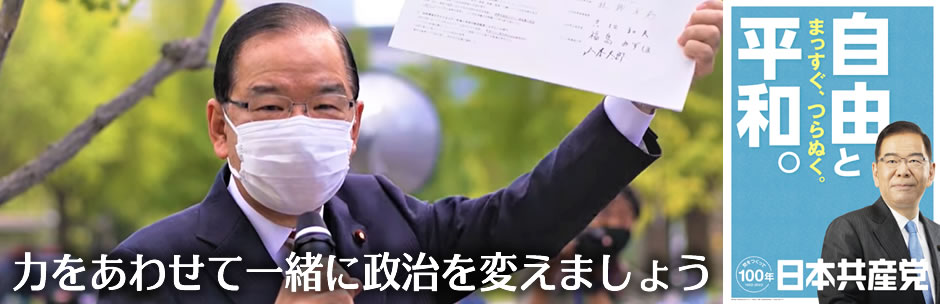

(写真)志位和夫議長の講義を聞く党国会議員、秘書ら=9月26日、衆院第2議員会館 |

そもそも生産力とは何か。「赤本」では4点を強調しています。(1)生産力は本来、人間が労働によって自然に働きかけて、使用価値を生み出すための能力であり、「労働の生産力」です。(2)資本主義社会では「労働の生産力」が資本の支配のもとに置かれて「資本の生産力」として現れ、搾取を強化し、環境を破壊する力をふるいます。(3)資本主義のもとでの生産力の発展は、害悪だけでなく、未来社会の条件をつくりだします。労働時間の抜本的短縮を実現する条件をつくり、社会的な生産の担い手として労働者階級を成長・発展させます。(4)未来社会は「資本の生産力」から抜け出し、本来の人間的能力としての「労働の生産力」の姿を高い次元で取り戻します。

志位 未来社会における生産力は、十分な「自由時間」をもつ人間によって担われ、労働者の生活向上や環境保全と調和した質をもつことになると展望できます。地球という自然環境は有限ですから、生産力の無限の量的発展をめざすのではなく、新しい質的発展が大切になるでしょう。さらに、資本主義的浪費をなくすことなどによって、その量がたとえ少なくなっても、質を含めた生産力の全体はより豊かなものとなるでしょう。

新しい社会の「建設者」としての労働者階級の成長・発展

「赤本」では、『資本論』「第13章 機械と大工業」が、資本主義のもとでの生産力の発展が、労働と自然を破壊するなどの害悪とともに、未来社会のさまざまな要素を生み出すことを明らかにしていることを、紹介しています。

機械制大工業の発展は、労働者階級を、未来社会における発達した生産力の主体的な担い手--主人公として成長・発展させます。労働者の集団が生産を担い、「結合された(コンビニールテ)労働者」が巨大な機械の体系を動かすようになるからです。ただし資本主義のもとでは機械が主体であり、労働者は付属物であるかのように、両者の関係が逆立ちして現れます。未来社会で生産が資本主義の枠組みから解放されれば、自由な意思で「結合した(アソツィールテ)労働者」が発達した生産力の主体的な担い手としての地位を堂々と占めるでしょう。マルクスはこうした展望を示しました。

志位 ここで明らかにされている労働者階級の成長・発展は、「第8章 労働日」で明らかにされた成長・発展とは違った角度からのものです。後者が古い社会の「変革者」としての成長・発展であるのに対して、前者は新しい社会の「建設者」としての成長・発展です。

「機械と大工業」の章では、工場制度から「未来の教育」の萌芽が芽生えること、大工業が「古い家族制度」を解体してジェンダー平等の基礎をつくりだすことなど、現代に響く魅力ある問題も提起されています。これらも労働者階級が、資本主義の発展のもとで新しい社会の「建設者」として成長・発展していくことの重要で不可欠な一部をなしていると思います。なぜならば女性の権利、子どもの権利が保障されないかぎり、労働者階級は、階級として、新しい社会の「建設者」として成長・発展していくことはできないからです。

さらに志位氏は、マルクスは、「工場法の一般化」--「工場法」が産業全体・社会全体に広がることが、「新しい社会(社会主義・共産主義)の形成要素と古い社会(資本主義)の変革契機を成熟させる」という重要な解明を行っていることを詳しくのべ、ここでの解明と同じ角度からの社会変革の展望論は、『資本論』第一部「第24章 いわゆる本源的蓄積」の「第7節 資本主義的蓄積の歴史的傾向」での社会革命の論理として、より大きなスケールで明らかにされることになりますと語りました。

環境問題で21世紀につながる先駆的解明が

志位氏は、「赤本」で、「機械と大工業」の章に環境問題についての先駆的言及があることを紹介したことにかかわって、この問題について踏み込んでのべました。

マルクスは、『資本論』第一部第5章の「労働過程」論で、労働過程と物質代謝は「人間生活の永遠の自然的条件」だとのべ、人間労働の素晴らしさを全面的に明らかにしました。

そのうえで、「第13章 機械と大工業」の「第10節 大工業と農業」で、資本主義はこの物質代謝に「攪乱(かくらん)」をもたらすことを明らかにしています。志位氏は、マルクスが資本主義的な「利潤第一主義」の農業生産によって「土地の豊度」が破壊されるとのべていることを紹介し、「今日の気候危機につながる問題を見いだしているのは驚くべき先見性」と語りました。

また志位氏は、マルクスが、労働者からの「略奪」は自然からの「略奪」と一体だとのべていることに注目したいと話しました。労働と自然からのひどい搾取が一体に行われていることは21世紀に私たちが目にしていることです。

さらに志位氏は、マルクスが、資本主義によって「攪乱」された物質代謝が未来社会で豊かな形で「体系的に再建」されることが必然になるという展望を示していることを力説しました。

『資本論』第三部でマルクスは人間と地球(大地)の関係をいっそう掘り下げています。未来社会の立場からみれば「各個人による地球の私的所有は、ある人間によるほかの人間の私的所有と同じくまったくばかげたものとして現れるであろう」。個人も社会も大地の占有者・用益者にすぎず、「これを改良して次の世代に遺(のこ)さなければならない」というのです。

志位 これは21世紀のグローバル資本主義が「地球の私的所有」という不合理な道をつきすすみ、この星に修復不可能な損害をあたえ、破滅をもたらそうとしていることへの厳しい批判となっているではありませんか。マルクスがここまで視野を広げて人間と自然について考察していたことは、驚きですが、それは今日に生きる大きな意義をもつものだと思います。(つづく)