2025年10月7日(火)

志位議長の「赤本」講義から(2)

経済運動から政治運動、さらに階級の運動へ

「赤本」の第2章は、「どうやって搾取が行われているのか?」です。

日本の現実――多くの人が「搾取の感覚」をもっている

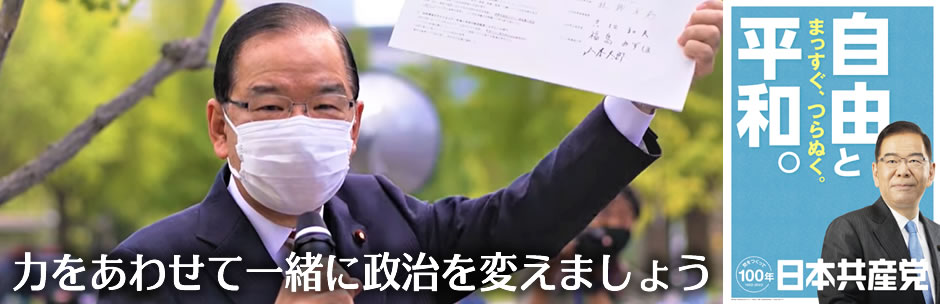

(写真)街頭で寄せられた疑問に答える田村智子委員長=9月16日、東京都墨田区 |

志位氏は、次のように切り出しました。

志位 この問題を論じる入り口をどうするか。「赤本」では、いきなり搾取の仕組みの理論的な解説から入ることをせずに、日本の現実から始めました。大企業が空前の利益をあげながら、労働者の賃金が増えていないこと、超富裕層の資産が12年間で3・8倍にもなっているなどの事実を示し、「ひどい搾取が行われていることは明らかではないか」と語りかけています。

田村智子委員長を先頭に「赤本」を掲げた街頭宣伝・対話活動(東京・錦糸町)を行ったところ、シール投票に応じた人の4人に3人ほどが「搾取はあると思う」にシールを貼りました。多くの人々が「搾取の感覚」をもっているのです。そこから出発すれば、「その謎解きを行ったのがマルクスですよ」とストレートに対話がはずんでいくのではないでしょうか。

「搾取の秘密」の解明――労働者階級の成長・発展の土台をつくった

志位氏は、「こうした『搾取の感覚』を科学の力で確かな『言葉』にしたのがマルクスでした」とのべました。

価値を生み出す特殊な商品である労働力の購入・消費により、価値法則を損なわずに価値の等しいものの交換(等価交換)を行いながら、剰余価値が生まれることを明らかにした、『資本論』での「搾取秘密の謎解き」について、「赤本」にそくして明らかにし、「これは科学的社会主義の核心をなす大発見でした」とのべました。そして次のように語りました。

志位 ここで強調したいのは、価値の等しいものを交換しながら--価値法則を損なうことなしに、剰余価値が生まれることを、マルクスが明らかにしたことの意義です。ここからたいへんに重大な結論が出てきます。

かりに搾取が詐欺や盗みなどの不正行為で起こるなら、それを正せば問題は解決します。しかし、価値法則という商品経済の根本法則を少しも損なうことなしに、搾取が行われているとしたらどうなるでしょうか。その根本的解決のためには、資本主義体制そのものを変革するしかなくなるではありませんか。

こういう意味で、「搾取の秘密」を明らかにし、それを労働者階級の認識にすることは、労働者階級の階級的自覚の土台をつくる--この階級が資本主義から社会主義への社会変革を推進する主体として成長・発展していく土台をつくる偉大な意義をもつことになったのです。

労働者の暮らしが苦しいのは、一人ひとりの労働者に責任があるわけでも、ましてや排外主義の勢力がいうように外国人に責任があるわけでもない。資本主義的搾取にその根源がある。その秘密を広く労働者階級全体の認識にしていくことは、この日本社会を変革する上で決定的な意義をもつ仕事になることを訴えたいと思います。

21世紀の日本との接点は、「日常の労働と生活」のなかに無数にある

「赤本」の第3章は、「労働時間を短くするたたかい--『自由な時間』を拡大するたたかいの意味は?」です。

志位氏は、『資本論』第3篇「第8章 労働日」の読み方として「二つの大切な点があります」として、(1)労働時間短縮のたたかいを通じて労働者階級がどのように成長・発展するかをつかむこと(2)労働時間の問題を労働者階級と資本家階級の階級闘争の熱い焦点としてつかむこと--の大切さを語りました。そのうえで次のように話しました。

志位 「第8章 労働日」と、21世紀の日本の接点をどうつかむか。よく「資本論と現代」というテーマで語るときに、世界的規模での貧困と格差の拡大、気候危機などがその接点としてあげられます。しかし、「第8章 労働日」にかかわる現代的接点は、ごく身近な問題--「労働と生活の日常」のなかに無数にあります。マルクスは、19世紀のイギリスで資本家が発揮した「吸血鬼」ぶりを徹底的に告発しています。「ただ働き」の強要、過労死の告発、どれもが21世紀の日本の「労働と生活の日常」に直結する大問題ではありませんか。

志位氏は、錦糸町での街頭宣伝・対話活動で次のような経験があったことを紹介しました。居酒屋でアルバイトをする青年が対話に応じ、「制服に着替えた後にタイムカードを押す」と話しました。それは違法な「ただ働き」であり、『資本論』にも労働時間の「こそどろ」「かじりとり」の告発があると紹介すると、「自分と同じことが書いてある」と対話がはずみました。

『資本論』をインタナショナルでの活動と一体に読む

労働時間を短縮して「自由な時間」を増やすことの大切さについて、「赤本」では三つの角度から明らかにしました。(1)労働者の健康と命を守るために絶対に必要であること(2)労働者の成長と発達にとって必要不可欠であること(3)労働者の解放にとっての「先決条件」であること--です。志位氏はここで、次のようにのべました。

志位 ここで注目したいのは、労働時間規制の「法律」をかちとるということは、労働者のたたかいの大きな質的発展を意味するということです。マルクスは米国の労働運動活動家ボルテへの手紙で、個々の工場で労働時間制限をかちとろうという試みが「純粋に経済的な運動」であるのに対して、8時間労働などの法律をつくらせることは、「政治運動」なのですとのべ、ここから「階級の運動が生まれてくる」と書きました。労働時間規制の「法律」をかちとるたたかいを通じて、労働者の運動は個々の企業を相手にした「経済運動」から「政治運動」へ、そして「労働者階級としての運動」へと発展していくのです。

志位氏は、マルクスは『資本論』と同時期に執筆した「インタナショナルへの指示」(1866年)で▽8時間労働制▽女性と子どもの労働への規制▽協同組合運動▽労働運動▽間接税の全廃--などの方針を示したことを紹介。『資本論』で労働者階級の状態を告発し、深い分析と解明を行うとともに、個々のたたかいの方針を一体的に考察して提起したのです。

志位 ですから、『資本論』は、インタナショナルでマルクスが行った活動と一体的に読んでこそ、その意味を深くつかむことができます。

この章には、労働者階級が共同の階級的利益を守るたたかいを通じて自覚的な階級に成長・発展する論理、実践、方針が力強く描かれています。ここを深く読み取り、現代に生かすことが大切です。(つづく)