2025年10月6日(月)

「労働者階級の成長・発展を主軸にして、社会変革の展望をとらえる」

志位議長の「赤本」講義から(1)

労働者階級の成長・発展こそが社会変革の原動力

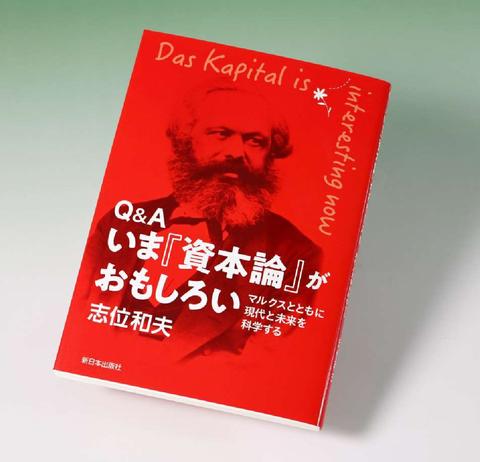

日本共産党の志位和夫議長は9月26日に国会内で党国会議員団と事務局を対象に行った学習会で、「労働者階級の成長・発展を主軸にして、社会変革の展望をとらえる」と題して講義し、『Q&A資本論』(赤本)の理論的背景について語りました。そのいくつかの中心点を紹介します。(5回連載です)

資本主義の「必然的没落」の根拠をどこに求めるか?

(写真)志位和夫著『Q&A いま「資本論」がおもしろい』(新日本出版社) |

「赤本」の第1章は、「『資本論』とはどのような本なのか?」です。

志位氏は、講義のなかで、マルクスが『資本論』の第一部完成稿の執筆にあたって直面した一つの大きな課題について、次のように語りました。

志位 資本主義を「肯定的理解」とともに「その必然的没落の理解」でとらえることは、マルクスの『資本論』に一貫して貫かれている弁証法です。

それでは資本主義の「必然的没落」の根拠をどこに求めるか。マルクスは、膨大な経済学研究、『資本論草稿』の執筆をふまえて、1863年、標題を『資本論』とあらためた著作の執筆にとりかかり、1865年12月末に全3部の草稿を書きあげました。その過程の1865年前半、彼は、資本主義の捉え方、そして革命論にかかわる大きな理論的発展をかちとっていきます。

それ以前の時期、マルクスは「恐慌が起これば必ず革命が起こる」という「恐慌=革命」論に立っていました。しかし1857年の恐慌時に待望していた革命は起きませんでした。

こうした体験を踏まえて、マルクスは試行錯誤ののち、1865年前半に恐慌がどういう運動法則で起こるかを突き止めました。この研究から導かれた結論は、恐慌というのは、資本主義のもとでの経済循環の一局面にすぎず、資本主義に重大な矛盾、時には重大な危機をもたらすが、この体制を「必然的没落」に導くものではないということでした。

それでは資本主義の「必然的没落」の根拠をどこに見いだすか。

マルクスは、1866年1月から『資本論』第一部完成稿の執筆にとりかかりますが、この課題を解決することは、第一部完成稿の執筆にさいして彼が直面した大問題となりました。マルクスが出した答えは、次のようなものでした。

“貧困や格差の拡大など資本主義の客観的矛盾の深まりと一体に、労働者階級が社会変革の主体として成長・発展を遂げる、これこそが資本主義を没落させ、その先の社会に進む原動力になる”

そうなると革命運動の任務もまったく違ったものとなります。「いざ恐慌が起こったときに革命に備える」ではなく、「いかにして労働者階級の成長・発展を促進し、その多数を結集するか、そのための日常不断のたたかいをいかにして前進させるか」が主題になってきます。

私は、『資本論』第一部にはマルクスのこの問題意識が貫かれていると思います。「赤本」をまとめる際に心がけたのは、この問題意識をできるだけ若いみなさんに伝える内容にしたいということでした。

未来社会が最も成熟した形で豊かに語られた書

(写真)講義する志位和夫議長=9月26日、衆院第2議員会館 |

『資本論』は、「資本主義を乗り越えた未来社会―社会主義・共産主義社会が最も成熟した形で豊かに語られた書」です。

志位氏は、「『資本論』は、未来社会について実にさまざまな角度から特徴づけをおこなっていますが、この講義では『赤本』よりも踏み込んで、もう少しまとまって話したい」とのべ、四つの文章を紹介しました。

(1)「共同的生産手段で労働」する「自由な人々の連合体」。未来社会では、生産手段は社会全体の共同のものとなり、自由な人々が社会的生産を共同して進めるために自由意思で連合します。資本の支配のもとで働くのではなく、旧ソ連のように専制的な官僚組織の上からの命令で働くのでもありません。

(2)社会の主人公は「結合した生産者たち」。資本家の支配のもとでいやおうなしに「結合された(コンビニールテ)労働者たち」は、未来社会では自由意思によって「結合した(アソツィールテ)生産者たち」として社会の主人公になります。「生産者が主役という社会主義の原則」を明記した日本共産党綱領は、科学的社会主義の根本的な原則を踏まえているのです。

(3)「各個人の完全で自由な発展を基本原理」とする社会。未来社会は、すべての人間が、存分に、自由に、自らの可能性を発展させられる社会です。そのカギは労働時間を抜本的に短縮し、すべての人が十分に「自由な時間」をもてるようにすることです。

(4)「自由の国」と「必然性の国」。マルクスは人間の生活時間を「必然性の国」と「真の自由の国」に分けます。「真の自由の国」とは、自分と社会にとってのあらゆる義務から解放され、完全に自分が主人公になる時間のことです。人間による人間の搾取をなくし、資本主義につきものの浪費をなくすことによって、労働時間を抜本的に短くし、「人間の力の発達」それ自体が目的となる社会--「真の自由の国」を万人が十分に持てる社会へと発展することに、マルクスは社会主義・共産主義社会の最大の特質を見いだしました。

『資本論』執筆とインタナショナルの活動を同時並行で

『資本論』は、「労働者と人民に社会を変えるたたかいを呼びかけた書」です。

志位 労働者階級の成長・発展は何によって得られるか。社会を変えるたたかいによってこそ、それは現実のものになります。『資本論』からは、マルクスが労働者階級にむけて語ったたたかいへの呼びかけが、その全編から聞こえてきます。

1864年、史上初の労働者運動の国際組織である国際労働者協会(インタナショナル)が設立されました。この国際組織の設立会議は、ロンドンで行われ、超満員の大盛況だったそうですが、マルクスも呼ばれて参加します。

その時は、いよいよ『資本論』の執筆が佳境に入っていた最中でした。しかし、そもそも何のために『資本論』を書いているのか。労働者階級の運動の成功のために書いているのです。だから『資本論』の執筆を理由に運動上の仕事を避けるわけにはいかない。これがマルクスの強い思いでした。マルクスは、この運動に飛び込み、事実上のリーダーになっていきます。

マルクスは『資本論』を書斎に閉じこもって書いたのではなく、国際的な労働者運動に飛び込む中で書いたのです。だから『資本論』は世界の労働者のたたかいが詰まった書となり、だからこそいまでも民衆のたたかいの生きた指針としての力を発揮しているのです。

『資本論』を解説した本のなかには、社会変革を呼びかけた部分を切り離して無視してしまおうというものがあります。もっぱら経済学の解説書のように読むものもあります。私は、これほどマルクスがこの書に込めた思いとかけ離れたものはないと思います。

マルクスは何よりも革命家でした。偉大な革命家が、理論と実践を統一し、心血を注いでつくりあげた「変革と希望の書」。ここにこそ『資本論』の真髄があると思います。(つづく)