2025年9月27日(土)

労働者階級の成長・発展こそ社会変革の原動力

志位議長、「赤本」を語る

国会内で学習会

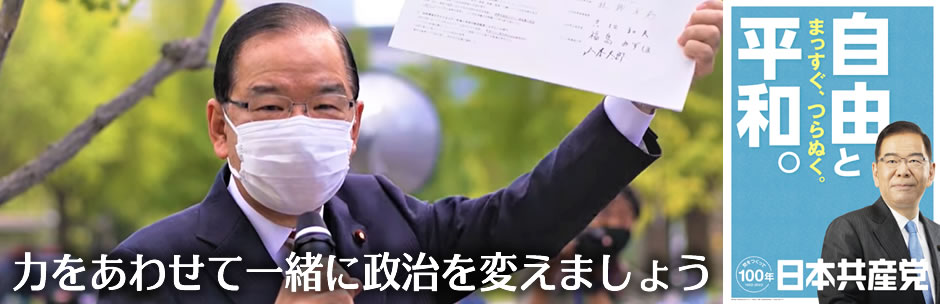

(写真)講義する志位和夫議長=26日、衆院第2議員会館 |

日本共産党の志位和夫議長は26日、国会内で、党国会議員団と事務局を対象とした「資本論」学習会を開き、「労働者階級の成長・発展を主軸にして、社会変革をとらえる--『Q&A資本論』(赤本)をまとめるさいに心がけたこと」と題して2時間40分にわたって講義を行いました。

志位氏は、「赤本」にそいながら、未来社会論、搾取論、労働時間短縮、生産力の発展、環境問題、相対的過剰人口、社会変革論などのそれぞれで、その理論的背景を踏み込んで明らかにし、熱い現代的接点をまじえながら、『資本論』の内容を語りました。

志位氏は、マルクスは、「恐慌=革命」論--「恐慌が起これば必ず革命が起こる」という立場を克服したのちに、『資本論』第一部完成稿の執筆(1866年1月~)に取り組んだが、そのなかで資本主義の「必然的没落」の根拠をどこに求めるかが大きな課題になったと指摘。マルクスが出した答えは、「貧困や格差の拡大などの資本主義の客観的矛盾の深まりと一体に、労働者階級が社会変革の主体として成長・発展をとげる、これこそが資本主義を没落させて、その先の社会に進む原動力ということだった」と語りました。

そのうえで、この立場は、『資本論』第一部の全体に貫かれていると強調し、その中心点を次のように語りました。

--資本主義的搾取が、価値法則という商品経済の根本法則を少しも損なわずに行われていることを明らかにしたことは、その根本解決のためには資本主義体制の変革が必要であることを示し、労働者階級の階級的自覚と成長・発展の土台をつくる偉大な意義をもつものとなりました。

--労働時間短縮のたたかいの意義を明らかにしたことは、労働者階級が、共同の階級的利益を守るたたかいをつうじて、階級的自覚を高め、自らの成長・発展をかちとっていく道を指し示すことになりました。

--資本主義の発展のもとでの生産力の拡大は、労働者階級を未来社会における発達した生産力の主体的担い手として成長・発展させていきます。労働者の集団が力をあわせて生産を行うようになり、「未来の教育」の萌芽が生まれ、「古い家族制度」を解体させ、ジェンダー平等の基礎をつくりだします。

--資本主義的蓄積は、「相対的過剰人口」--「産業予備軍」をつくりだし、社会的な規模で貧困と格差を拡大します。その根本的解決のためには、社会主義的変革が避けて通れなくなり、体制変革の担い手としての労働者階級の成長・発展を促します。

--資本主義の胎内で未来社会を形づくる客観的要素の成熟とともに、「資本主義的生産過程そのものの機構によって訓練され結合され組織される労働者階級の反抗」が増大することで、資本主義の弔いの鐘が鳴る--社会変革が現実のものとなります。

|

志位氏は、『資本論』第一部でのこれらの解明は、「革命運動の任務を大きく変えた」と強調。「恐慌=革命」論をとっていた時期には、「革命の主体である労働者階級をあらかじめ組織して革命を準備するという任務は提起されなかった」が、「『資本論』第一部で、これを克服したのちに革命運動の任務となったのは、労働者階級、さらには勤労人民の多数をあらかじめ結集し、革命の事業を根本的に準備するために、根気強く努力を続けることに大きく変わりました」と語りました。そして次のように呼びかけました。

「この挑戦は、今日、私たちが日本で、日々苦闘しながら開拓している道につながっています。発達した資本主義国での社会変革の事業は、2020年の綱領一部改定で明記したように、『特別の困難性』がありますが、『豊かで壮大な可能性』をもった事業です。『資本論』を力に、綱領を力に、この道を開拓していきましょう」

最後に、志位氏は、綱領、党大会決定、昨年4月に行った日本民主青年同盟(民青)主催のオンライン・ゼミをまとめた「Q&A共産主義と自由」(青本)、「Q&A資本論」(赤本)の関係を説明。「赤本」は、『資本論』第一部を読む誘い水になることを願ってつくったものだが、同時に、それは「青本」を理解するうえでの理論的な土台を提供するものになっていることを説明し、「赤本」「青本」をセットで読み、広げていくことを訴えました。

志位氏は、世界の資本主義の矛盾は深く、この体制の存続が問われている中、欧州でもアメリカでも『資本論』の新たなブームがおこっていることを強調。科学的社会主義と『資本論』の輝き、魅力を広い国民に、とりわけ若い世代や労働者に伝えることができれば、日本社会を変革する大きな力になるとともに、日本共産党の新しい前進への巨大な知的・理論的な推進力になると訴えました。

学習会での講義の模様は、日本共産党ユーチューブチャンネルで視聴できます。

資本論学習会レジュメ 労働者階級の成長・発展を主軸にして、社会変革の展望をとらえる――『Q&A資本論』(赤本)をまとめるさいに心がけたこと

2025年9月26日 志位和夫

「はじめに」にかかわって--どういう方法で語ったか?

第1章 『資本論』とはどのような本か?

資本主義を生成、発展、没落でとらえた書

(1)「一時的な発展段階」と捉えるか、「絶対的で究極的な姿態」と捉えるか

(2)「肯定的理解」と「必然的没落の理解」--『資本論』を貫く弁証法

(3)「必然的没落」の原動力--社会変革の主体としての労働者階級の成長・発展

未来社会が、最も成熟した形で豊かに語られた書

(1)「共同的生産手段で労働」する「自由な人々の連合体」

(2)社会の主役は「結合した(アソツィイールテ)生産者たち」

(3)「各個人の完全で自由な発展を基本原理」とする社会

(4)「自由の国」と「必然性の国」

労働者と人民に社会を変えるたたかいをよびかけた書

(1)『資本論』とインタナショナル--二つの歴史的事業を同時並行で

(2)クーゲルマンとの決裂--革命家が心血を注いだ「変革と希望の書」

第2章 搾取の秘密の「謎解き」--『資本論』第一篇~第三篇から

この問題の入り口--日本の現実の問いかけからはじめる

(1)「いまの日本で本当に『搾取』ということが行われているのか?」

(2)多くの人々が「搾取の感覚」を持っている

搾取の秘密の「謎解き」--『資本論』にそくして

(1)マルクスは「搾取の感覚」を科学の力で解明し、確かな「言葉」にした

(2)搾取をなくすためには、資本主義体制そのものを変革する必要がある

現代日本における労働者階級と搾取の実態

第3章 労働時間を短くするたたかい--『資本論』第三篇、第8章から

「第8章 労働日」の読み方--大切な二つの点

(1)労働者階級がたたかいをつうじてどのように成長・発展するかをつかむ

(2)労働時間問題を、労働者階級と資本家階級の階級闘争の熱い焦点としてつかむ

21世紀の日本の「労働と生活の日常」に直結する解明が

(1)ここでの現代的接点は、「労働と生活の日常」のなかに無数にある

(2)対話でも、国会質問でも、マルクスの解明を生きた力に

「自由な時間」を増やすことの大切さ--三つの角度から

(1)どのどれもが労働者階級の成長・発展と不可分

(2)インタナショナルへの「指示」(1866年)での綱領的方針の提起

第4章 生産力の発展と労働者階級--『資本論』第四篇、第13章から

生産力とは何か

(1)本来、生産力とは「労働の生産力」

(2)資本主義社会では「資本の生産力」としてあらわれる

(3)未来社会の物質的生産諸条件を創造する

(4)未来社会における生産力の新しい質

機械制大工業が労働者におよぼす破壊的影響

第13章「機械と大工業」--資本主義の発展のなかで未来社会の要素がつくられてくる

(1)労働者の集団が力を合わせて生産を行う--「全体労働者」、「結合された労働者」

(2)「未来の教育」の萌芽、「古い家族制度」の解体

(3)「新しい社会の形成要素」と「古い社会の変革契機」の成熟

環境問題への先駆的言及--「物質代謝」の「攪乱(かくらん)」と「再建」

(1)マルクスの労働過程論--人間は労働を媒介して自然との「物質代謝」を行う

(2)「物質代謝の攪乱」、その「体系的な再建」の展望

(3)人間は地球の所有者ではない--次の世代によりよく遺(のこ)さねばならない

第5章 貧困と格差の社会的拡大--『資本論』第七篇、第23章から

この問題の入り口--21世紀の世界における貧困と格差の拡大

第23章「資本主義的蓄積の一般的法則」--「利潤第一主義」が社会全体をどう変えるか

(1)労働者に不利な情勢を累進的につくりだし、社会的規模で貧困と格差を拡大する

(2)この問題を解決するには、社会の変革がどうしても必要になる

(3)『賃金、価格および利潤』でのマルクスの労働者階級への呼びかけ

第6章 社会変革の論理--『資本論』第七篇、第24章から

ここまでで労働者階級の成長・発展にかかわって何が明らかにされたか

(1)搾取の秘密の解明--労働者階級の階級的自覚、成長・発展の土台

(2)労働時間短縮--共同の階級的利益を守るたたかいをつうじて成長・発展

(3)未来社会の発達した生産力の主体的な担い手として成長・発展

(4)資本主義の体制的変革の担い手として成長・発展

社会を変える客観的条件と、主体的条件が成熟--社会変革が現実のものに

(1)資本主義の胎内での、未来社会を形づくる客観的要素の成熟

(2)古い社会を変革する契機の成熟、社会変革の主体となる労働者階級の成長・発展

(3)資本主義の弔いの鐘が鳴る--たたかってこそそれは現実のものとなる

革命運動の任務が大きく変わった--多数者革命の探究へ

最後に--綱領、党大会決定、「赤本」「青本」を広く国民のものに

第29回党大会決定--「人間の自由」こそ社会主義・共産主義の目的であり特質

『Q&A 共産主義と自由』(青本)--「自由に処分できる時間」を中軸にすえた「青本」の理論的限定と、「赤本」の意義について

科学的社会主義と『資本論』の素晴らしさを、広い国民のものに