2025年9月4日(木)

6中総

志位議長が発言

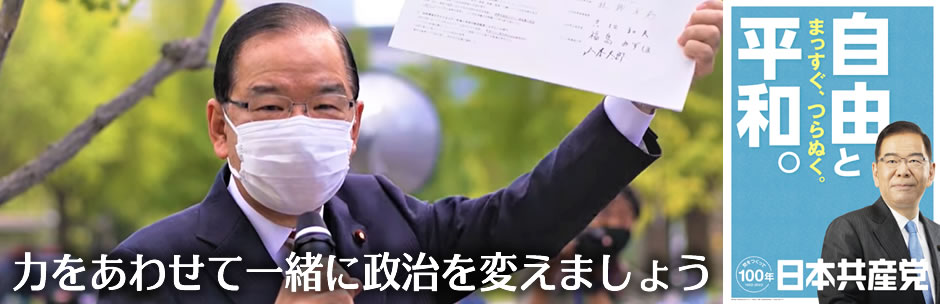

(写真)発言する志位和夫議長=3日、党本部 |

日本共産党の志位和夫議長は3日、第6回中央委員会総会で発言し、今回の総会について、「文字通り日本の進路、わが党の命運がかかった重要な総会になっている」と強調し、決議案の核心にかかわる二つの問題について発言しました。

“反動ブロック”の危険に対決する“新しい国民的・民主的共同”―欧州の経験に学ぶ

一つは、決議案が、日本の政治の歴史的岐路にあたって、“反動ブロック”の危険に正面から対決し、暮らし・平和・民主主義を擁護・発展させる“新しい国民的・民主的共同”を呼び掛けていることについてです。

志位氏は、この提唱は、まず何よりも参院選後生まれた情勢―危険性とともに新たな条件―を分析して打ち出したものだと強調。選挙後、他の野党のみなさん、市民運動のみなさんともさまざまな形で意見交換を行い、新しいたたかいにも取り組むなかで、こうした共同をつくりあげていく条件は大いにあると判断し、共同の呼び掛けを行うことは日本共産党の責任と考えたと述べました。

同時に、志位氏は、「この方針を打ち出すにあたっては、欧州における極右・排外主義とのたたかいを参考にした」と述べ、8月に行った英労働党前党首のジェレミー・コービン氏、ベルギー労働党欧州議会議員のマルク・ボテンガ氏、ドイツ左翼党(リンケ)前共同議長のマルティン・シルデワン氏との会談について、「多くの学ぶべき教訓があると感じた」として詳しく報告しました。

欧州のたたかいに共通する教訓として、「極右の伸長はたしかに深刻な危機だ。それに押される場面もある。ジグザグもある。しかし古い保守政治への正面からの批判と民主的対案を語りながら、極右・排外主義との断固たるたたかいを貫けば、危機はチャンスにもし得る」ことをあげ、日本でも、決議案を生かして、「この仕事をやり抜けば、日本の情勢は前向きに変えられるし、日本共産党の新しい前進をつくれる。欧州に負けないたたかいを展開しよう」と訴えました。

「集中期間」をどうやったら成功させることができるか―「三つの角度」から

もう一つは、「質量ともに強大な党をつくる集中期間」をどうやったら成功させることができるかという問題です。

志位氏は、全国からの感想で、「大切なことはわかるが、やりきる自信がない」という受け止めも出されていることについて、「これは、当然、出て来てしかるべき意見だと思う。大会決定にもとづいて、全党のみなさんは、強く大きな党づくりのための努力をやってきたが、なお後退から前進に転ずることができていない。どうやったら成功させることができるか、率直な議論をお願いしたい」とのべ、討論の方向性として、「成功のカギを考えるうえで三つの角度があると思う」と語りました。

第一の角度は、情勢の変化です。志位氏は、討論のなかで、現在の情勢の中に生まれている危険を目の前にして、日本共産党への新たな期待と注目が寄せられ、入党にむすびついた経験も生まれていることが報告されたことについて、「これらはまだごく部分的で萌芽(ほうが)的な変化だと思うが、やはり新しい情勢がつくっている変化だと思う」と強調し、次のようにのべました。

「“反動ブロック”の危険のもとで、受動的対応をするなら、致命的な後退につながっていくが、本当に攻勢的な対応をするならば、わが党にとってのチャンスになりうる。危機とチャンスは表裏一体の関係にある。“新しい国民的・民主的共同”をつくりだすことと一体に『集中期間』にとりくむならば、これをやりきる可能性が開けてくるのではないか。ここに挑戦しよう」

第二の角度は、双方向・循環型の活動を貫くということです。志位氏は、参院選をうけて都道府県・地区委員長から寄せられたアンケートを繰り返し読んだとのべ、「そこには高齢化をはじめ党組織の困難がつづられており、胸がつぶれるような報告も少なくなかった」とのべ、そういうもとで、どうやって党建設を成功させるかについて、決議案の次の箇所に中央の思いを込めたとのべました。

「困難を直視しつつ、生まれつつある発展の芽に確信をもち、それをどうやって広げ、大きな流れにしていくか。目標をいかにしてやりぬくか。双方向・循環型のとりくみを貫き、その実践をつうじて、みんなでその回答を見つけ出していきたい」

志位氏は、決議案の「集中期間」についての訴えの「構成」と「語り方」に注目してほしいとのべ、「ねばならぬ」式ではなく、「現に生まれている発展の芽」に光をあてて広げていくという訴えにしたと強調しました。そして、「率直な議論で心を通わせる。双方向・循環型で知恵と力を集めて、開拓、探究、実践をすすめていきたい」と、率直な議論でふかめてほしいと語りました。

第三の角度は、「集中期間」が、党員拡大と読者拡大――量の発展とともに、学習とくに科学的社会主義の学習――質の発展を一体的にとりくむものとして呼びかけられていることについてです。

志位氏は、「学習、とくに科学的社会主義の学習をここまで正面から位置づけた『集中期間』というのは、党の歴史でもはじめてのこと」と強調。これが党大会決定の具体化・実践にもとづく提案だとのべました。

とくに、党大会決定が、党勢に長期の後退をもたらした客観的要因の最大のものとして「社会主義・共産主義の問題がある」と分析し、この問題を前向きに打開するものとして、党大会決議第4章で「『人間の自由』こそ社会主義・共産主義の目的であり特質」であることを三つの角度から打ち出し、その具体化・実践として、2回の「オンラインゼミ」とそれをまとめた「Q&A」をつくったこと、この成果を学び、広げていくことにこそ、党が歴史的後退から前進に転ずるための理論的なカナメの問題があると強調しました。