2025年8月8日(金)

原水爆禁止世界大会フォーラムⅡでの志位議長 質問と回答

平和運動発展のために何をすれば?

広島市内で5日に行われた原水爆禁止世界大会・フォーラムⅡ「戦争も核兵器もない世界へ―議員と市民の国際連帯」では、各国からのパネリストが参加し、活発な討論が行われ、参加者からも、平和運動の発展のために何をすればいいのか、真剣な質問が相次ぎました。この中で、日本共産党の志位和夫議長の回答を紹介します。

日本被団協のノーベル平和賞受賞をどう受け止めていますか?

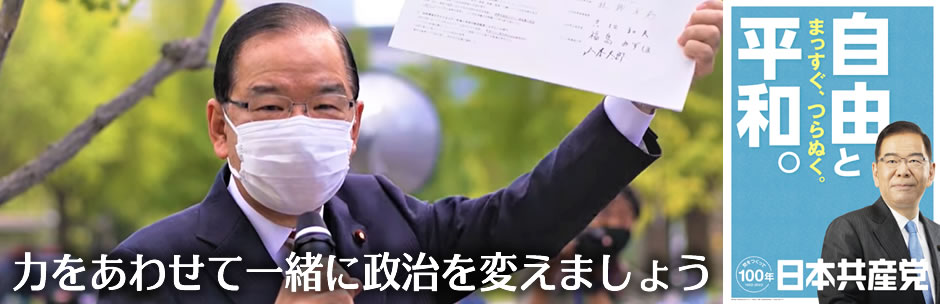

(写真)発言する志位和夫議長=5日、広島市中区 |

私は、2010年の核不拡散条約(NPT)再検討会議、17年の核兵器禁止条約の国連会議に出席して、被爆者の発言がいかに大きな力をもつのか、その声が国際社会を大きく動かしてきた場面を何度も見てきました。

忘れられないのが、10年のNPT再検討会議に被団協を代表して参加された長崎の被爆者の谷口稜曄(すみてる)さんです。ニューヨークでお会いし、交流する機会がありました。谷口さんは原爆で背中が真っ赤に焼けただれる、深い傷を負ったわけですが、背中がとても痛く、飛行機にすわってニューヨークへ行くだけでも大変だったと聞きます。被爆したさいの自身の写真を高く掲げ続けて、「どうか目をそらさないで、もう一度見てほしい」「私を最後の被爆者に」と発言され、各国代表に大きな感銘をあたえました。

このNPT再検討会議は、最終文書で、核兵器の非人道性にはじめて言及した会議ともなり、核兵器禁止条約に道を開く会議にもなりました。

戦後、苦しいなかで、被爆者のみなさんが、声をあげ続け、語り続けて、世界を動かし、ノーベル平和賞受賞ということになったことは、本当に喜ばしいことです。

日本政府は、ノーベル平和賞受賞への祝意や被爆者の努力への敬意を言うのですが、核兵器禁止条約には背を向ける、核抑止にしがみつくという姿勢をとっています。これは本当に変えないといけないということを痛感しているところです。

若い人たちに、どうやって運動に参加してもらったらよいでしょうか?

さきほど各国のパネリストのみなさんの、それぞれから発言があったように、日本でも被爆者の話を広げていく、核兵器がどんなに恐ろしい兵器か、広島・長崎で何が起こったのかという被爆の実相を伝えていくことが、若い人たちに平和の運動を引き継いでいく、一緒にたたかっていくうえでいちばんの原点だろうと思います。

一つだけ、個人的な話をしますと、私の父方の祖母は、終戦の年(1945年)に広島に住んでおりました。住所ははっきりと確認できないのですが、市内の爆心地か爆心地に近いところだと思います。偶然にも助かりました。「広島は危ない」という、うわさが広がって、原爆投下の10日あまり前の7月25日に疎開をしたのです。

疎開先から親しくしていただいたご近所の方々に連絡をとってみたが、誰一人連絡が取れなかったと、祖母が私に話したことが忘れられません。その話を聞き、人間が住むコミュニティーのすべてをまるごと破壊し、消滅させてしまう原爆の恐ろしさを身近に感じたことを思い出します。

私が、これまでともに活動してきた党の同志、いまともに活動している党の同志のなかにも、たくさんの被爆者や被爆2世がいます。知り合いに被爆者や被爆2世がいたり、親しい人を原爆で失って心に傷をおっている方は、国民のなかにたくさんいることでしょう。

そうした記憶も含めて、被爆の実相、原爆の恐ろしさ、その真実を伝えていくことが、若者が平和の運動に参加していくうえでも、いちばん大切な原点になるのではないかと思います。

意見の違う他者とどう対話をしたらいいのでしょうか?

(写真)フォーラムⅡで発言する(壇上右から)志位和夫、アン・ライト、マルティン・シルデワン、マルク・ボテンガ、ジェレミー・コービンの各氏=5日、広島市中区 |

学生の方から、「意見の違う他者とどう対話するか」という質問が出されました。とても大切で本質的な質問だと思います。私の考えていることをお話ししたいと思います。

二つのポイントがあると思うのですが、一つは、切実な要求を共有する、ここから出発することではないでしょうか。

たとえば、極右・排外主義の政党に(1票を)投じてしまった人がいる。そういう人たちの願いはどうでしょうか。ごく一部には、ひじょうに危険な差別的思想にそまってしまった人もいるかもしれない。

しかし多くの場合は、生活が苦しい、消費税を下げてほしい、いまの政治を変えてほしいという要求から投じたというものではないでしょうか。こういう要求それ自体は正当なものです。

ですから、そういう切実な要求を共有して大事にする。そして、それでは、その要求を実現するためにはどうすればいいのか。外国人を排斥したら実現するのか。そんなことはありません。

いまの政治を変える必要がある、経済システムを変える必要がある。大企業や富裕層を最優先する経済システムを変える必要がある。ここに希望がある。切実な要求から出発して希望を語る、ここにポイントがあるのではないでしょうか。

もう一つのポイントは、常識を共有して、ここから出発して、それを実現する道を探るということです。たとえば、さきほど「核抑止力」論をどう克服するかという質問が出されました。

核兵器が非人道的な兵器であることを否定する人は非常に少ない。人類と決して共存できない、きわめて非人道的な兵器だと。これはある意味、圧倒的多くの人々の常識だと思います。

それでは、そういう非人道的兵器の使用を前提にした「核抑止力」論が成り立つでしょうか。これは広島・長崎のような非人道的惨禍を引き起こすことを前提にした議論です。「核抑止力」論は、核兵器の非人道性という常識と両立するだろうか。

ジェレミー(コービン英下院議員)は、「自分が首相になっても核のボタンは決して押さない」と言明しました。理性のある政治家だったら核のボタンなど決して押せない。核兵器の非人道性という常識から出発するならば、「核抑止力」論は成り立たないのではないか。

ただ、ここで日本政府はこういうわけです。「たしかに核兵器は非人道的だ、だからそれを使わせないために核抑止力が必要なんだ」。こういう堂々めぐりの議論にもちこんでいくわけです。「日本のまわりを見てみろ、安全保障環境がこんなに悪いじゃないか、だから核抑止力が必要なんだ、これは核兵器を使わせないために必要なんだ」、こういった「安全保障」論をたてに「核抑止力」論にしがみつくわけです。

こうした安全保障論に対しては、私は、今年3月に開かれた核兵器禁止条約第3回締約国会議の報告書が、実に説得的な答えを出したと考えています。報告書は、「核抑止が失敗する可能性があるという事実には疑いの余地がない」。「適切な問いは、核兵器が抑止できるかではなく、核兵器が常に抑止できるという確実性があるか、である。この問いに対する答えは、おそらく否であろう。核抑止が失敗する可能性があることには議論の余地がない」とのべています。

それは歴史が証明しています。1962年、米ソが核戦争の一歩手前まで陥ったキューバ危機の際には、沖縄に配備されていた米軍の核兵器は、スタンバイ(発射準備)の状態に置かれていました。この危機が悪い方向に向かい、沖縄から核兵器が発射され、日本が核兵器による報復攻撃を受けたら、列島が廃虚になる。こうしたことが、62年に生じる可能性があったのです。今日の人類の生存は、ほんの偶然の幸運のうえに成り立っているわけです。

そしてこの幸運が続く保証はどこにもありません。安全保障の面から考えても、核抑止が確実に成功する保証などどこにもない。こういう対話を続けていくことが、大事ではないでしょうか。

そこまで、この間の国際的な議論が進んでいます。核兵器禁止条約は、被爆者を先頭にした核兵器の非人道性の訴えが、ついに実ったものですが、安全保障の見地からも「核抑止力」論は成り立たない。こうした対話を進めていくことが大事ではないでしょうか。

核兵器は非人道的兵器だという常識から考えていって、論をつきつめていけば、「核抑止力」論というのは成り立たない議論だということが国際社会の到達点ですから、私たちもこれを学び、広げていくことが大事ではないかと思います。

それぞれの国での平和・進歩運動に敬意と連帯

最後に、今日は、素晴らしい海外からのパネリストのみなさんとご一緒できて、本当にハッピーな一日になりました。このフォーラムを準備してくださった原水爆禁止世界大会実行委員会のみなさんに感謝を申し上げるとともに、それぞれの国での平和・進歩運動の成功を心から願いたいと思います。

ジェレミーがとりくんでいる(英国の)左派新党に、私は、熱烈な歓迎と連帯を表明します(拍手)。マルク(ボテンガ氏)のベルギー労働党は、いま、躍進のなかにあり、私たちも学ぶところがたくさんある。ぜひ、さらなる成功を願います。(拍手)

マルティン(シルデワン氏)、昨年8月、ベルリンに行って会談したときには、テューリンゲン州議会選挙での極右の伸長で、リンケ(ドイツ左翼党)は厳しい状況だったのですが、その後、総選挙でみごとな躍進をした(拍手)。さきほど、ファシズムとたたかう、排外主義とたたかうという見地を強調されていましたけども、リンケの躍進に祝意を申し上げます。(拍手)

アン・ライトさん、アメリカでの下院議員や上院議員との対話を粘り強く続け、核軍事超大国で核兵器廃絶の活動を続けていることに心からの敬意を申し上げます(拍手)。私たちも負けないように頑張る決意を申し上げて、発言とします。(大きな拍手)