2025年7月27日(日)

志位和夫著『Q&A いま「資本論」がおもしろい―マルクスとともに現代と未来を科学する』はじめに〈転載〉

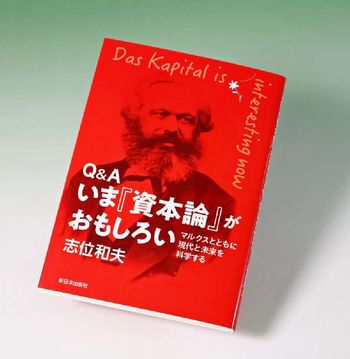

日本共産党の志位和夫議長が「学生オンラインゼミ・第4弾」(5月10日、民青同盟主催)で行った講演を収録した新著『Q&A いま「資本論」がおもしろい―マルクスとともに現代と未来を科学する』(新日本出版社)の「はじめに」を紹介します。

(1)

(写真)『Q&A いま「資本論」がおもしろい』 |

本書には、若いみなさんを対象に行った一つの講演―2025年5月10日、日本民主青年同盟(民青同盟)主催で、「いま『資本論』がおもしろい―マルクスとともに現代と未来を科学する」と題し、「学生オンラインゼミ・第4弾」として行われた講演を収録しています。

「学生むけに『資本論と現代』というテーマでまとまった話をしてほしい」。私が、民青同盟のみなさんからこうした要請を受けたのは、2年ほど前のことでした。

いま、『資本論』に対する注目と関心はたいへんに高いものがあります。ヨーロッパやアメリカだけでなく、日本でも、『資本論』を対象にした本はたくさん刊行されています。ぜひ若いみなさんの要請にこたえたい。けれどもこのテーマで話すのはいろいろな困難がある。「少し待ってください」と返事をして、この2年間、どうすれば話ができるだろうかと、『資本論』を何度も読み返しながら考えてきました。

そうしたなか、昨年(2024年)4月27日、民青同盟の企画で、「学生オンラインゼミ・第3弾」として、「『人間の自由』と社会主義・共産主義―『資本論』を導きに」と題して講演を行う機会がありました。「人間の自由」と「社会主義・共産主義」というテーマを、初心者にも分かりやすく話してみよう、そのさい、『資本論』を最大の導きとして話を組み立ててみよう。これが昨年のゼミの試みで、講演の内容は、『Q&A 共産主義と自由―「資本論」を導きに』として出版しました(2024年7月、新日本出版社)。さらに、昨年6月25日には、「『自由な時間』と未来社会論―マルクスの探究の足跡をたどる」と題して講義を行い、「自由に処分できる時間」=「自由な時間」をめぐるマルクスの探究について、まとまってお話しする機会がありました(『前衛』2024年9月号に収録)。

「自由に処分できる時間」=「自由な時間」と未来社会という角度から、『資本論』を繰り返し読むなかで、今年は、何とか若いみなさんの要請にこたえて、話をまとめてみようと考えるようになりました。

(2)

とはいえ、この講演は、与えられた諸条件のもとで行わなければなりません。一つは、大学の新入生のみなさんをはじめ、カール・マルクス(1818~83)や『資本論』に対して予備知識がまったくない方にも、おおよそは理解していただけるように話すことです。もう一つは、2回の休憩を含めて「3時間半」という時間の枠内で話すことです。この二つの条件をクリアしながら、どうやって講演を組み立てるか。率直に言って、ずいぶんと悩みました。

「資本論と現代」というテーマでの講演を考えるときに、おおまかに考えて2通りの方法があると思います。

一つは、現代が直面しているさまざまな熱い問題から出発して、「『資本論』にはそれを解決する足がかりがのべられている」という形で、そのおもしろさを伝える方法です。そういう論じ方は、私自身、これまで多少とも行ってきたことであり、そうした方法も一つだとは思いますが、これでは『資本論』がどういう書であるのか、『資本論』そのもののおもしろさを伝えることはできません。

もう一つは、『資本論』の流れにそって、「ごくごくのあらまし」をお話ししながら、21世紀にこの著作がどう生きているかをお話しするという方法です。今回の講演は、この方法で、挑戦してみることにしました。とはいえ、「休憩を含めて3時間半」という時間的制約のなかで、この方法で話すとなると、『資本論』全三部について話すことは、不可能です。そこで、マルクス自身が「一つのまとまった全体」(マルクスからロシアの経済学者ダニエリソーンへの手紙、1868年10月7日、『資本論書簡』②171ページ、1971年、大月書店)とよび、『資本論』全三部の土台になっている第一部を中心にお話しすることにしました。しかし、第一部に限ったとしても、その全体に言及して紹介することは、これも不可能です。そこで、講演の構成を次のようにして、思い切って内容を絞り、「ごくごくのあらまし」を伝えることに最大限の努力を払うというようにしました。

1、『資本論』とはどのような本なのか?

2、どうやって搾取が行われているのか?―第一篇「商品と貨幣」、第二篇「貨幣の資本への転化」、第三篇「絶対的剰余価値の生産」にかかわって。

3、労働時間を短くするたたかい(「自由な時間」を拡大するたたかい)の意味は?―第三篇「絶対的剰余価値の生産」、とくに第8章「労働日」にかかわって。

4、生産力の発展が労働者にもたらすものは何か?―第四篇「相対的剰余価値の生産」、とくに第13章「機械と大工業」にかかわって。

5、貧困と格差拡大のメカニズムは?―第七篇「資本の蓄積過程」のなかの第23章「資本主義的蓄積の一般的法則」にかかわって。

6、社会の変革はどうやっておこるか?―第七篇「資本の蓄積過程」のなかの第24章「いわゆる本源的蓄積」にかかわって。

7、社会主義・共産主義で人間の自由はどうなるか?

8、『資本論』をどう学び、人生にどう生かしていくか?

こうした構成で、しかも講演で触れた「篇」のなかでも、紹介したのは、「ごくごくのあらまし」をつかむうえで、私がどうしても必要だと考えたものに絞っています。そこはどうかご容赦いただきたいと思います。

私は、この講演の目的を、聞いていただいたみなさんに、「『資本論』はおもしろそうだ。ひとつ読んでみよう」という気持ちになってもらうことに置きました。この点では、講演の最後に、私が、「みなさん、『おもしろそうだ。読んでみよう』となったでしょうか」と問いかけたところ、多くの参加者から拍手をいただいたことは、講演を行っての最大の喜びでした。本書を一つのきっかけにして、マルクスのこの「畢生(ひっせい)の大著」を読んでみようという方が広がっていくこと―これが本書に込めた私の最大の願いです。

(3)

私が講演を準備するにあたって、一番心がけたのは、マルクスが『資本論』に込めた精神を、若いみなさんにしっかりと伝えたいということでした。それは一言でいえば、この書が、「変革と希望の書」であるということです。

『資本論』は、「近代社会(資本主義社会)の経済的運動法則を暴露すること」を「最終目的」とした書です(「序言〔初版への〕」、『新版 資本論』①14ページ)。それはまた、資本主義社会の「肯定的理解」のうちに、その否定、「必然的没落の理解」(同①33ページ)を明らかにした書です。すなわち資本主義という社会体制が、永久に続くものではなく、その胎内で成長した諸矛盾によって、次の体制―社会主義・共産主義に発展することを明らかにした書です。だからこの著作は、単に、資本主義経済を解説した本ではありません。「労働者と人民に社会を変えるたたかいを呼びかけた書」。ここにこそ、「変革」の書としての『資本論』の真髄があり、講演ではこの真髄を伝えたい。これが私の思いでした。

また、マルクスと『資本論』には、新しい社会への発展を展望するときに、頭のなかで考えた「青写真」を社会の外から押し付けるという態度はみじんもありません。資本主義がその発展のなかで、未来社会への要素をどのような形でつくりだすのか、社会を変える客観的条件、そして主体的条件がどのようにして発展していくのかということを、事実と論理の力で見つけ出し、労働者と人民のたたかいによってこそ新しい社会への道は開かれることを熱く訴え、「この社会は変えられる」という「希望」を語った書です。

『資本論』を貫く「変革と希望の書」という精神を伝えたい。こうした思いで、講演を準備し、お話ししました。

(4)

最後に、この講演の形式ですが、民青同盟のみなさんとも相談し、思い切って「Q&A」方式でやってみることにしました。ただ、『資本論』というテーマで「Q&A」の方式での講演が成り立つためには、民青同盟のみなさんとの文字通りの共同作業が必要です。そこで、講演に先立って、4月21日に、民青同盟のみなさんと「ミニ学習会」を行い、私が、講演の内容として考えていることの「あらまし」をお話しし、いろいろな意見交換も行い、その内容を踏まえて、民青同盟のみなさんが質問をつくり、私も相談しながら「Q&A」を作成していくという作業を行いました。

そうした意味で、本書は、文字通り、民青同盟のみなさんとの共同作業によるものだということを、旺盛な知的探求心でこの企画を発案し、一緒に取り組んでくれた若い仲間のみなさんへの感謝を込めて、のべておきたいと思います。

また、講演の準備にあたっては、不破哲三前議長・社会科学研究所前所長の『「資本論」全三部を読む 新版』(2021~22年、新日本出版社)などに全面的に学び、活用させていただいたことを、不破さんへの感謝を込めて記させていただきます。また社会科学研究所現所長で、不破さんとともに『新版 資本論』発刊で大きな役割を果たした山口富男さんにご協力をいただいたこと、山口さんの近著『“自由な時間”の探求と「資本論」』(2025年、新日本出版社)を参照させていただいたことを、感謝を込めて記したいと思います。

本書で引用されている『資本論』の訳は『新版 資本論』(全12分冊、2019年9月~2021年7月、監修・日本共産党中央委員会社会科学研究所、新日本出版社)のもので、引用箇所は、『新版 資本論』の分冊(丸数字で表記)とページを表記しています。そのさい要約して引用した場合は“ ”で括(くく)りました。

貧困と格差の空前の規模での拡大、気候危機の深刻化など、現代の資本主義の矛盾がいよいよ深くなるもとで、マルクスと『資本論』は、それに対する立場がどのようなものであっても、この社会の現状と進路を真剣に考える人にとっては、避けて通ることはできないものとなっていることを、日々痛感しています。

多くの方に本書を手にとっていただき、『資本論』という“巨大な山”への挑戦をしてみようという方が広がり、「変革と希望の書」としての『資本論』が広く読まれることを、心から願ってやみません。

2025年5月29日 志位 和夫