2025年5月16日(金)

民青主催 学生オンラインゼミ

志位議長講義に『資本論』おもしろい

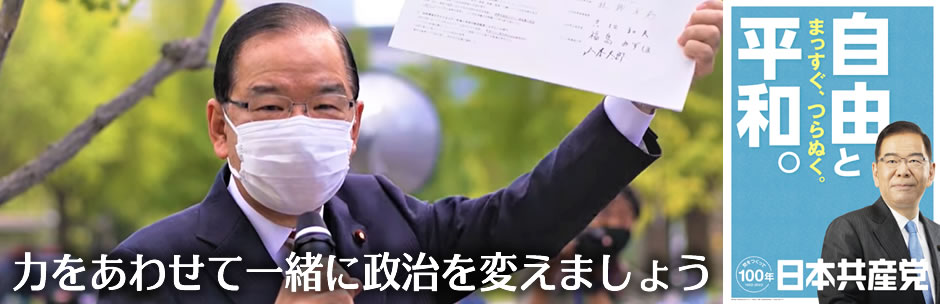

10日に行われた志位和夫議長の学生オンラインゼミ「いま『資本論』がおもしろい―マルクスとともに現代と未来を科学する」(民青主催)は、オンラインを含めて青年、学生など3500人以上が参加しました。若者たちは、『資本論』の講義をどう受け止めたのでしょうか。受講の感想を紹介します。

(写真)『資本論』の講義をする志位和夫議長(正面右)=10日、党本部 |

党本部の会場では、志位議長が『資本論』を「畢生(ひっせい)の大著」と紹介し、その核心を熱く語りました。3時間30分の講義中、集中してメモを取り続ける学生の姿がありました。休憩時間や講義終了後には志位議長のまわりに学生が集まり、質問や記念撮影に並びました。

東京の大学生は「『資本論』がどのような書物なのかに始まり、第一部を概観する内容から理解が深まって興味も生まれた。納得でき、的を射た簡潔な解説に感動を覚えた。楽しい講義だった」と感想文に書きました。

搾取の仕組みがわかった

驚き

初めて『資本論』に触れる参加者や「もっと学びたい」と意欲を見せる参加者もいました。

「初めて詳しく学びましたが、とても興味深かったです。今、感じている資本主義の矛盾や疑問を、何年も前にマルクスが考え、そして社会主義・共産主義に落とし込んでいたことを知り、驚きとシンプルな尊敬を感じました。今回の学生ゼミでは、マルクスの難解な言葉を志位さんによって詳しく、わかりやすくかみ砕いて説明してくださったため、初めて『資本論』に触れた身としてはありがたかったです」(東京・大学生)

「初めて学生ゼミに参加しました。資本主義は本当にだめです。過労死やバーンアウト(燃え尽き症候群)といった問題も引き寄せる。働く人が主人公になって変えていくことが大切だと痛切に感じました」(京都・26歳)

マルクスは、『資本論』第二篇「貨幣の資本への転化」から第三篇「絶対的剰余価値の生産」にかけて搾取の秘密の「謎解き」をしています。志位議長は、資本家のもうけとなる剰余価値=剰余労働時間の発見や価値の等しい物を交換しながら、資本家がより多くの価値を引き出すことができるのは「労働力」という剰余価値の源泉となる商品の特殊性に秘密があると解説しました。搾取の拡大の仕組みについても紹介。「搾取の仕組みがわかった」と多くの参加者が感想を寄せました。

東京の22歳は「搾取の拡大の第2のメカニズムとして、生産力を向上させて必要労働時間を短くし、剰余労働時間を長くするという方法があることを初めて知った。生産力の向上は本来は、労働者の自由な時間を増やすために使われるべきもの。生産力向上の悪用は企業の利益のみを追求した結果、必要以上の物を生産して廃棄するといった環境破壊にもつながっている」と記しました。

東京の大学生は「当たり前のように資本主義を受け入れ、資本主義のもとで生きていくよりほかないのだと思っていたが、科学的社会主義という資本主義の闇を打破する仕組みを学ぶ機会をいただけて大変光栄でした。知らず知らずのうちに搾取され、富を独占される資本主義にかわる理想の社会の実現に向けてたたかうことができるのだと強く感じたセミナーでした」と感想を寄せました。

権利はたたかいの中から

発見

(写真)学生オンラインゼミを受講した若者の感想文 |

資本主義が生み出す失業者・半失業者をマルクスは「産業予備軍」と呼び、そのメカニズムを『資本論』で明らかにしました。志位議長は、現代日本でいえば、派遣、パート、アルバイト、フリーランス、ギグワーカーなどの非正規ワーカーも含まれると話しました。

「一番興味を持った部分が、資本家が労働者を搾取するということです。どの時代であっても働き口がないという人々が常にいて、現代ではまったく人手が足りない業種もあり不思議に思っていたので、産業予備軍の話は驚きました」(岩手・18歳)

現代日本でも横行しているトラックドライバーのサービス残業や、トヨタ自動車や関連企業の組み立てラインでの過密労働などの搾取の実態の実例に―。

「最も印象に残ったのはトヨタの労働者の話である。私はコンビニでアルバイトをしているが、お客を待たせてはいけないと指導され、結果走ることになっている。『無駄を省く』資本の衝動が深く浸透していることを実感した」(長野・大学生)

人間らしい生き方や自由などのマルクスの視点が驚きをもって受け止められました。志位議長は、『資本論』が労働者と人民に社会を変えるたたかいをよびかけたと強調しました。

「権利の存在の『必然性』が自分の中ではっきりしました。今までは、ただ漠然と『ある』ことになっているけど、吹けば簡単に飛んでしまうのではないかという不安があった。しかし今回、権利が生まれるのは、権力側とのたたかいの中で労働者や弱い立場の人々がつくりだしたものであり、権力とのたたかいがある限り強固なものになっていく気がした」(山梨・19歳)

広島県の20歳の青年労働者は「資本家による搾取がこれほどまで行われている現状について知ることができ、すごく驚いています。働いているのは我々労働者なのに、資本家に富が移っているのはすごく疑問だし、実質賃金はマイナス0・7%ということを初めて知りました。若い世代の我々が力を合わせてたたかい、社会を変えようと努力することの大切さにも気づくことができました」と書きました。

「マルクスの主張として『自由な時間』が挙げられているのが意外でした。時間が人間や文化の発展にとって重要なのだと理解できました。その時間は、現在も搾取によって奪われており、私たち学生も本来なら勉学に使うべき時間を労働時間に割かなければならないという実態があります」(秋田・大学生)

資本主義の先に共産主義

感動

志位議長は、『資本論』が資本主義を生成、発展、没落でとらえ、資本主義をのりこえた未来社会を豊かに語っていると力説しました。秋田県の16歳の学生は、「印象深かったのは『現存するものの肯定的理解』についてである。単なる資本主義の病理学者としての批判にとどまらず、大工業制のなした古い家族制度の解体や、労働者の団結といった内容がまとまっていることは驚きであった。なるほど、これが資本主義の発展の先に共産主義の誕生がある、という論の意味であったのか。資本主義をどうしても没落させ、共産主義を実現するという著され方であろうと捉えていたため、新たな視点となった」と感想を寄せました。

志位議長は、『資本論』に挑戦しようとする人たちに、とにかく通して読めば頭の中に「だいたいこういうことが書いてある」という「地図」ができ、一歩一歩理解を深めることができるとエールを送りました。

「畢生の大著」

志位議長が「畢生の大著」と紹介した『資本論』は、マルクスが労働者のたたかいに身を置きながら、文字通り一生涯をかけて生み出されました。

1867年、「資本論」第1部が完成した際、マルクスはドイツの国際労働者協会ベルリン支部の創設に参加した鉱山技師にあてて手紙を書き、「仕事のできる瞬間はすべて私の著作を完成するために使わなければなりませんでした…もし人が牛のようなものでありたいと思えば、もちろん人類の苦しみなどには背を向けて自分のことだけ心配していることもできるでしょう。しかし、私は、もし私の本を、少なくとも原稿のかたちででも、完全に仕上げないで倒れるようならば、ほんとうに自分を非実践的だと考えたでしょう」とマルクスの『資本論』にかけた並々ならぬ思いをつづりました。

マルクスの死後、残された膨大な草稿を盟友のエンゲルスが編集し、『資本論』第2部、第3部が出版されました。日本語訳は、新版『資本論』(全12分冊、新日本出版社)、『資本論草稿集』(全9巻)などがあります。