2025年5月19日(月)

いま『資本論』がおもしろい―マルクスとともに現代と未来を科学する

学生オンラインゼミ 志位和夫議長の講演(概要)

日本民主青年同盟(民青)が10日に開催した学生オンラインゼミ第4弾「いま『資本論』がおもしろい―マルクスとともに現代と未来を科学する」で、講師の志位和夫日本共産党議長が行った講演の概要を紹介します。ゼミは2年前の民青の要望を受けて志位氏が入念に準備し、実現したもの。ゼミに先立って行われた志位氏との「ミニ学習会」を踏まえて民青の西川龍平委員長と中山歩美副委員長が質問し、志位氏が答える形で進行しました。

1章

『資本論』とはどのような本なのか?

(写真)(右から)講演する志位和夫日本共産党議長と、司会を務める日本民主青年同盟の西川龍平委員長と中山歩美副委員長=10日、党本部 |

質問(1)は「『資本論』は海外でどう読まれているか?」です。志位氏は米国社会の変化を語りました。複数の大学に『資本論』講座が広がり、プリンストン大学出版会はほぼ50年ぶりの『資本論』新英語版を出版。サンダース上院議員がトランプ批判の全国遊説を行う中、支持者らが『資本論』学習運動を展開しています。

志位 日本も負けられませんよね。

西川 負けられませんね。(笑い)

◇

質問(2)は「『資本論』の特徴は?」です。「富士山がそうであるように、見る角度の違いで、さまざまな豊かな姿が見えてきます」と志位氏。(1)資本主義を生成、発展、没落の経過の中でとらえた書(2)資本主義を乗り越えた未来社会が豊かに語られた書(3)労働者と人民に社会を変えるたたかいを呼びかけた書―という三つの特徴をあげました。

マルクスは『資本論』執筆と同時並行で、労働者運動の最初の国際組織インタナショナルの活動の先頭に立ちました。

志位 マルクスは『資本論』を書斎に閉じこもって書いたのではない。世界の労働者のたたかいがぎっしり詰まった本でもある。だからいまでも民衆のたたかいの生きた指針として読まれているのです。

西川 とても熱い、三つの特徴ですね。

◇

質問(3)は「『資本論』はどのように書かれたか?」です。「マルクスは、人類のあらゆる知的遺産をわが物にする猛勉強を重ね、そのすべてを『資本論』執筆に生かした」と述べた志位氏。「本邦初公開」「自家製復刻版」のマルクス『ロンドン・ノート』を示し、「隅から隅までびっしり書かれた、こうしたノートや草稿が80冊に及ぶ」と話しました。

経済学の徹底的な研究ぶりはマルクスが『資本論』に付けた「注」からもわかります。「労働価値説」を最初に述べたのは、アダム・スミスの『国富論』ではなく、その数十年前の匿名著者だとマルクスは断定しています。

志位 歴史的に意義ある文献で自分が見落としたものはない、と言い切れるところまで徹底した研究をしないと、こういう注は付けられないでしょう。

西川 『資本論』がどのような本か、だいぶわかってきましたね。

◇

質問(4)は「今回のゼミの進め方は?」です。志位氏は、『資本論』全体の土台をなす第一部を中心に「21世紀にどう生きているかを話していきたい」という方針を表明しました。「マルクスとエンゲルスという二人の知の巨人が文字通り生涯をかけ、精魂込めてつくりあげた著作」だから「心して読みたい」。けれども「わからないことがあっても、どうか気にしないでほしい」。ゼミの目的は「みなさんに『資本論』はおもしろそうだ、ひとつ読んでみよう、という気持ちになってもらうことです」と話しました。

2章

どうやって搾取が行われているのか?

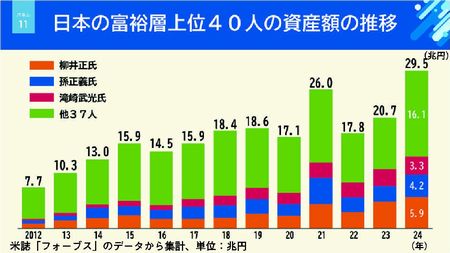

グラフ1  グラフ2 |

質問(5)は「現在の日本で本当に搾取は行われているのか?」です。辞書を引くと「搾取とは、働く人がつくり出した富を、働いていない人が搾り取ること」です。志位氏は「いまの日本でひどい形で行われている」と強調し、二つの事実をあげました。

過去30年間に、大企業の利益・配当金・内部留保が激増する一方で、実質賃金はマイナスになっています(グラフ1)。過去12年間に、富裕層上位40人の資産額は7・7兆円から29・5兆円へ3・8倍に膨張しています。(グラフ2)

志位 労働者に富が回らず、働いていない人―大株主が空前のもうけをあげている。ひどい搾取が行われていることは明らかです。

中山 働いていない人だけに富が集まる、文字通り搾取ですね。

◇

質問(6)(7)は「搾取はどう行われるか?」「マルクスの『謎解き』とは?」。志位氏は「商品と商品が交換される法則の根本」から論を起こして説明を始めます。商品の価値はその生産に社会的に必要な労働の量、または労働時間で決まり、等しい価値をもつ商品同士が交換されるという法則です。

こうした等価交換のもと、資本家は貨幣(G)で商品(W)を買い、それを売って貨幣(G)を得ます。G―W―Gという交換が行われます。このとき、最後の貨幣にもうけ(剰余価値)が付け加わらなければ交換の意味がありません。価値の等しいもの同士を交換しているのに、なぜ価値が増えるのか。ここに「謎」があります。

等価交換から新しい価値が生まれないことは明白です。ならば剰余価値の源泉として残るのは、資本家が買う商品(W)の消費だけ。消費すると新たな価値を生む商品は世界にただ一つ。労働力だけです。

「労働力の消費=労働」が生み出す価値は「労働力の価値=労働者の生活必需品の価値」より大きくなります。例えば、労働者の生活必需品が6時間の労働(必要労働時間)で生産されるとき、資本家は価値通りに6時間分の賃金を払ったうえで労働者を12時間働かせるとします。そうすると6時間の追加労働(剰余労働時間)が生み出す価値は資本家のものとなります。こうして「搾取の謎」「剰余価値の謎」が解き明かされました。

志位 資本主義では搾取は(等価交換に隠され)見えにくい。ひどい搾取があるのに目に見えない。その謎を解くには科学の力による分析が必要でした。マルクスは人類の歴史上初めてそれをやりとげた。

中山 大発見だったわけですね。

◇

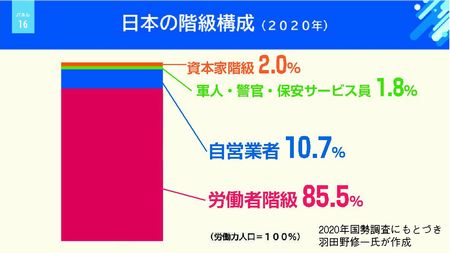

グラフ3 |

質問(8)は「労働者とはどんな人か。日本でどれくらい搾取されているか?」。志位氏は「企業や事業所に労働を提供して賃金を支払われている人はすべて労働者」だと指摘しました。販売業、サービス業、ケア労働などに従事する人も、フリーランスやギグワーカーなど現行法では労働者と扱われない人も、すべて労働者です。国勢調査(2020年)の労働力人口のうち、85・5%が労働者階級です。(グラフ3)

全産業の雇用者の労働時間(2000年時点)を8時間労働に換算すると、賃金が支払われる「必要労働時間」は3時間42分、搾取される「剰余労働時間」は4時間18分となります(泉弘志・大阪経済大学名誉教授の推計)。労働者は、4時間18分の間に生み出した「カネ」と、4時間18分の「自由な時間」を奪われているのです。

マルクスは『資本論草稿』に「資本家は自由な時間、すなわち文明を、横領する」と書きました。文明、すなわち、労働者の知的・精神的・文化的発展の横領でもあるというのです。

志位 労働者は団結して、資本家に奪われた「カネ」と「自由な時間」をとりもどそう。これがマルクスの呼びかけです。

西川 搾取の仕組みの本質的な部分を1時間足らずで教えていただくというのは、なかなかすごい体験です。

中山 マルクスがたたかいのなかで書いた血の通った本として『資本論』を読んでみたいな、という気持ちになります。

3章

労働時間を短くする(「自由な時間」を拡大する)たたかいの意味は?

質問(9)は「資本家はどうやって搾取を拡大するか?」です。マルクスが『資本論』で解明した搾取拡大の第一の方法は「1日の労働時間を長くすること」です。マルクスは「絶対的剰余価値の生産」と名付け、あくどい搾取の方法を徹底的に暴きました。

しかしマルクスは、労働者階級を搾取・抑圧される惨めな被害者としてだけ描いたのではありません。「搾取や抑圧とたたかうなかで、社会を変革する主体として、主人公として、どのように成長し、発展していくのか」を描いたと、志位氏は力をこめます。

志位 『資本論』第8章「労働日」は、激しいたたかいによって人類の歴史上初めての工場法―労働時間短縮の法律をかちとった歴史を生き生きと描きだした大傑作の章となっています。

◇

質問(10)は「そもそも労働時間はどのように決まるか?」です。労働時間は伸び縮みします。「それは労働者階級と資本家階級の力関係=たたかいによって決まる」と志位氏。マルクスは『資本論』で「資本の魂」と「労働者の声」を対決させました。

“労働者の労働力を買ったのだから、できるだけ長く働かせてもうけを大きくするのは当たり前だ”―これが「資本の魂」です。

“僕は明日も今日と同じく健康ではつらつと労働できなければならないのだから、法律による労働時間の規制を要求する”―これが「労働者の声」です。

志位 それぞれが自分の権利を主張する。決着はたたかいでつけられる。たたかうことで労働時間の短縮をかちとろう。これがマルクスの訴えでした。

◇

質問(11)は「19世紀のイギリスで資本はどんな『吸血鬼』ぶりを発揮したか?」です。マルクスは工場監督官の報告書を活用し、「労働時間を無慈悲に延長する資本の『吸血鬼』ぶりを生々しく告発しました」と志位氏はいいます。

ある工場監督官の計算では、労働者の食事時間や休憩時間の「ちょろまかし」「ひったくり」「かじり取り」が1週間で5時間40分(1カ月換算で二十数時間)にのぼりました。いまの言葉でいえば「サービス残業」「ただ働き」の強要です。

メアリー・アン・ウォークリーという20歳の婦人服仕立工は26時間半も休みなく働かされ、過労で亡くなりました。マルクスは『資本論』で4度も触れ、詳細に告発しました。

志位 メアリーの死は、経済学書で告発された最初の過労死となりました。最初の告発者はマルクスだったということも、ぜひ記憶にとどめていただきたいと思います。

◇

質問(12)は「今の日本でも『過労死』『ただ働き』がひどい」。志位氏は「マルクスの告発を読むと、何と日本の現実そのものかと思わざるを得ない」と嘆き、日本共産党の堀川あきこ衆院議員が4月に国会でとりあげたトラックドライバーの「ただ働き」と過労死の事例に言及しました。雇い主は、乗車して待機する必要がある「荷待ち時間」を「休憩時間」にカウントして「ただ働き」を強いていました。政府も「違法行為」と認めました。

亡くなった運転手の直近1カ月の「ただ働き」は96時間33分に及びました。19世紀イギリスで工場監督官が告発した「ただ働き」の4倍以上です。この事件では、10分以上の停車をすべて「休憩」扱いするデジタル技術が悪用されていました。

志位 (資本は)最新の技術をも悪用して、ますます強欲になっている。マルクスの告発は現代日本の資本への告発状でもあると思います。

◇

質問(13)は「労働時間短縮の大切さをマルクスはどう訴えたか?」です。志位氏は「なぜ『自由な時間』を拡大することが大切か。三つの点がある」と述べ、『資本論』第8章からマルクスの言葉を引用して解説しました。

第一は、労働者の健康と命を守るために絶対に必要だということです。そのためには資本に対し労働時間規制を「社会によって強制」(マルクス)しなければなりません。

第二は、労働者の成長にとって必要不可欠だということです。「人間的な教養」「精神的発達」「社会的役割の遂行」「社会的交流」(マルクス)のための時間が必要です。

第三は、労働者の解放にとっての「先決条件」(マルクス)であることです。労働者が社会変革の主体となるためには、知的・精神的能力を発展させ、団結してたたかうための「自由な時間」が必要です。マルクスはそのために8時間労働制を提案しました。

志位 マルクスが「先決条件」―つまりこれなくして(労働者の)解放はかちとれないとしたことの意味を、現代でもしっかりかみしめたいと思います。

◇

質問(14)は「労働時間短縮は今の日本の課題でもあるのでは?」。日本のフルタイム労働者の労働時間は、ヨーロッパ諸国に比べて年間300時間程度も長くなっています。日本共産党は「1日7時間・週35時間労働制」へのすみやかな移行を目標とし、政府に実施計画を策定させる法案を提案しています。

志位氏は「『自分の時間がほしい』。これはみんなの切実な願い」であり、「健康と命を守り、一人ひとりが豊かに成長し、搾取や抑圧からの解放をかちとるうえでも大きな意義を持つ」と語りました。

志位 さらに、この道は、「各個人の完全で自由な発展を基本原理とするより高度な社会」―社会主義・共産主義社会に地続きでつながっている。この道をともに切り開こうということを心から訴えたいと思います。

4章

生産力の発展が労働者にもたらすものは何か?

質問(15)は「労働時間を長くするほかに搾取拡大のどんな方法があるか?」です。志位氏は「第二の方法」を説明しました。労働力の価値である「労働者の生活必需品の価値」を低下させ、必要労働時間を短くして、剰余労働時間を長くすることです。マルクスは「相対的剰余価値の生産」と名付けました。

そのためには生産方法を変革し、労働の生産力を増大させることが必要です。『資本論』でマルクスは「協業」「マニュファクチュア」「機械と大工業」の3段階で生産方法の変革過程を明らかにしました。

志位 『資本論』第13章「機械と大工業」―この章は実に起伏に富んでいておもしろい。現代に直結する機械制大工業について論じたこの章を中心に話したいと思います。

中山 生活必需品が安くなれば必要労働時間が短くなる。まさに科学じゃないとわからないことですね。

◇

質問(16)は「生産力とは何か。環境破壊のイメージもあるが?」です。志位氏は『資本論』に基づいて「生産力」の内容と役割を四つの角度から解明しました。

第一に、そもそも生産力とは「有用的具体的労働の生産力」(マルクス)のことであり、人間が自然に働きかけて有用なものを生み出す人間的な能力です(労働の生産力)。

第二に、資本の支配のもとにおかれた生産力は、搾取を強化し、自然を破壊する力をふるいます(資本の生産力)。

第三に、資本主義のもとでの生産力の発展は、害悪だけでなく、未来社会の条件をつくりだします。

第四に、社会主義・共産主義社会における生産力は、「資本の生産力」から抜け出して本来の人間的能力としての「労働の生産力」を高い次元で取り戻します。それは、(1)「自由な時間」をもつ人間が担い(2)労働者の生活向上と調和し(3)環境保全と両立する―豊かな新しい質をもちます。資本主義のもとでの生産力の拡大は、労働者に害悪をもたらす一方、未来社会のさまざまな要素をつくりだし、物質的土台を創造するのです。

志位 この両面を読み取るところに、この章を読む醍醐味(だいごみ)があるんですね。

中山 マルクスは資本主義の一番の理解者という感じがします。

志位 そうです。批判的理解者でもあり変革者でもある。

◇

(写真)志位和夫議長の話を聞く人たち=10日、党本部 |

質問(17)は「資本主義のもとでの生産力の拡大が労働者にもたらす害悪とは?」です。志位氏は、工場監督官の報告書を駆使した『資本論』の告発を、次のように紹介しました。

▽女性と子どもの労働の拡大。マルクスは、子どもたちの肉体的な荒廃や異常に高い死亡率を告発しています。

▽労働時間の延長。必要労働時間を短くする機械を、資本は労働時間延長の「もっとも強力な手段」(マルクス)にします。

▽労働の強化。労働時間が法的に規制されると、資本家は労働者に労働強化を押しつけます。

▽雇用の破壊。新しい機械の導入は労働者を工場から放り出します。

◇

質問(18)は「あげられた害悪の多くが、いまの日本でも大問題なのでは?」です。機械制大工業による生産力の発展が現代日本の労働現場をどう変えているか。志位氏は「トヨタにおける『労働強化』の実態」を例にあげました。

1995年に志位氏がトヨタ系列の超過密労働を調査すると、「走って仕事する」実態を労働者が実演してくれました。44秒間に50回の動作を行い、27メートル歩く。1日の歩行距離は19キロメートルに及びました。

その後、2008年に米国全国労働委員会が『あなたの知らないトヨタ』という本を出版し、「組み立てラインの労働者は飛んでいる」と告発しました。矢のように素早く動き、1時間に51枚のドアを取り付けていたのです。

志位 トヨタでは労働災害や過労死が絶えません。マルクスの告発は、現代日本の巨大自動車メーカーの非人間的な労働への告発状ともなっています。

◇

質問(19)は「資本主義の発展のなかでつくられる未来社会の要素とは?」です。『資本論』第13章には未来社会の要素が豊かに語られています。志位氏は3点をあげました。

第一は、機械制大工業の発展が未来社会の発達した生産力の担い手として労働者階級を成長・発展させることです。機械制大工業では労働者の集団が力を合わせて生産を行います。機械の付属物として労働者を扱う資本主義の枠組みから解放されれば、自由な意志で結びついた労働者の集団は、発達した生産力の主体的な担い手としての地位を堂々と占めることになるでしょう。

第二は、「未来の教育」の萌芽が生まれることです。機械の登場で児童労働が広がり、初等教育を受けさせることが社会的課題となり、工場法の中で「教育条項」という形で義務化されました。マルクスは「未来の教育の萌芽が芽生えた」と高く評価し、「(未来の教育は)全面的に発達した人間をつくる」と述べました。

第三は、父親を中心とした「古い家族制度」が解体されることです。大工業は、女性を重要な社会的働き手とすることで「家族と男女両性関係とのより高度な形態のための新しい経済的基礎をつくり出す」(マルクス)のです。志位氏は「ただし『古い家族制度の解体』はジグザグの道をたどる」と指摘しました。「高度経済成長」期に財界が「女は家を守れ」と新しい「家父長制」を生み出しましたが、現代の経団連はビジネス上の理由から「選択的夫婦別姓」を主張しています。

志位 資本主義の発展のなかで、人民のたたかいの力によって、視野の外に置かれていた女性の権利、子どもの権利が宣言され、発展していった。現代もたたかいは続き、未来社会ではそれは完全で全面的なものになるでしょう。

中山 マルクスがすてきな未来社会論を書いたことがよくわかりました。

◇

質問(20)は「『資本論』の環境問題への言及は?」です。マルクスは「(資本主義的生産は)人間と土地とのあいだの物質代謝を、すなわち…持続的な土地豊度の永久的自然条件を攪乱(かくらん)する」と書きました。もうけ第一の農業生産が土地の栄養分を枯渇させるということです。今日のような地球規模の環境破壊は問題になっていない時代に、早くも「資本主義の矛盾の深刻な表れとしてこの問題を分析していることは、驚くべき先見性の発揮だ」と志位氏は強調しました。

さらにマルクスは未来社会では「物質代謝」の「体系的な再建」が進むという展望を明らかにしました。社会的生産の計画的な管理・規制と、「自由な時間」を持つ人間の全面的な発展が可能になるからです。

志位 (労働の社会化、教育、ジェンダー、環境のどの分野でも)社会自身の発展によって未来社会への具体的要素が現に生まれてくる。これをみつけて意義を明らかにするところに、マルクスの社会主義・共産主義論の科学的な真価があります。

西川 資本主義を複眼でみる、弁証法的にとらえることは本当に『資本論』の魅力だなと思います。

中山 ひどい害悪に目を向けながら、その中に生まれる次の社会の芽をみつける。その光がいまの私たちを照らしてくれている。ものすごくおもしろいと思います。

5章

貧困と格差拡大のメカニズムは?

質問(21)は「貧困と格差の拡大はいま、どこまできたか?」。志位氏は国際NGOオックスファムの報告書『(富を)つくらず、奪う人々』(1月20日発表)のデータを紹介しました。24年にビリオネアトップ10人の富は1人につき1日1億ドル(約150億円)の超スピードで増加。他方、国際貧困ライン(1日6・85ドル)以下で暮らす人々は36億人にのぼります。

志位 現代の世界資本主義は、目がくらむような格差と貧困をつくりだしています。

◇

質問(22)は「貧困と格差が拡大するメカニズムを『資本論』はどう解明?」です。これまでは企業内部での搾取関係を分析してきました。マルクスは『資本論』第23章「資本主義的蓄積の一般的法則」で、資本の「利潤第一主義」が社会全体をどう変えるかに、視野を大きく広げます。

技術革新の進展とともに、好景気の時でも労働者は工場からはじきだされ、仕事につけない「過剰」な労働者が大量に生み出されます。マルクスはこれを「相対的過剰人口」「産業予備軍」と呼び、「(ギリシャ神話の鍛冶の神様)ヘファイトスの楔(くさび)が(巨人)プロメテウスを岩に縛りつけたよりもいっそう固く、労働者を資本に縛りつける」と書きました。いつでも代替可能な「産業予備軍」の存在が圧力となって労働者は資本の支配下に縛りつけられます。こうして一方に「富の蓄積」が、他方に「貧困の蓄積」が行われるのです。

志位 労働者は団結したたたかいによってプロメテウスを縛りつけているへファイトスの楔を断ち切ろう。これがマルクスの熱い呼びかけでした。

◇

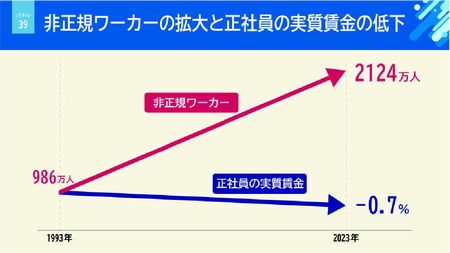

グラフ4 |

質問(23)は「『産業予備軍』はいまの日本にもつながるのでは?」です。マルクスが「産業予備軍」と呼んだのは完全な失業者だけではありません。いつでも解雇でき、劣悪な条件で働き、不安定な就業のもとにある雇用者を含んでいます。現代日本でいえば、派遣、パート、アルバイト、フリーランス、ギグワーカーなどの非正規ワーカーです。

日本の非正規ワーカーは30年間で2倍以上に膨らみました(グラフ4)。正社員の実質賃金はマイナス0・7%と押し下げられました。こうした事実を示した志位氏は「『産業予備軍』をつくりだす政策が労働者全体を資本の鎖のもとに縛りつけるという法則は、現代日本でも絵に描いたように表れている」と指摘しました。

志位 資本の側は「自己責任」を説く。しかし悪いのはあなたではない。「使い捨て労働」を広げた財界と、その手先になって働く自民党政治に責任がある。このことを共通認識にして、すべての労働者・国民、そして若いみなさんの連帯と団結によって人間らしい雇用をつくろうじゃないかと訴えたいと思います。(大きな拍手)

西川 がんばろうと思いました。

6章

社会の変革はどうやって起こるのか?

質問(24)は「社会変革はどうやって起こるか。マルクスの結論は?」です。

『資本論』第24章「いわゆる本源的蓄積」に、社会の変革がどのように起こるかのまとまった記述があります。志位氏は「『資本論』第一部全体の結論部分であり、『資本論』のなかで社会主義的な変革について述べた唯一の箇所でもある」と語りました。

第一は、資本主義の胎内で未来社会を形づくる客観的な要素が成熟することです。▽労働過程での協業の発展▽科学の意識的な応用▽土地の計画的利用▽共同的に使用される労働手段の発達▽労働者の集団による生産手段の使用▽世界市場の発展▽資本主義体制の国際的性格の発展―がそうした要素です。

第二は、社会変革の主体となる労働者階級が成長することです。労働者の集団は、機械の体系を動かし、「自由な時間」のためのたたかいを組織するなかで、新しい社会をつくる主人公として成長します。その展望を、マルクスは「資本主義的生産過程そのものの機構によって訓練され結合され組織される労働者階級の反抗もまた増大する」という一文にこめました。

第三は、社会を変える客観的条件とともに主体的条件が成熟するもとで、社会の変革が現実のものとなることです。マルクスは「生産手段の集中と労働の社会化とは、それらの資本主義的な外被とは調和しえなくなる一点に到達する。この外被は粉砕される。資本主義的私的所有の弔鐘が鳴る」と書きました。

志位 生産と労働は社会全体で行うのに、その成果は資本が独り占めする―ここに資本主義の矛盾の根源がある。この矛盾が極限まで達したところでこの「外被は粉砕される」。つまり社会主義的な変革が現実のものとなる。こういう大展望をのべています。

◇

質問(25)は「社会を変えるには客観的な条件と主体的な条件が大切?」です。

志位氏は「どんなに資本主義社会の客観的な矛盾が激しくなっても、この社会を変える主体的な勢力―労働者・国民のたたかいと成長がなければ社会は変わらない」「資本主義の弔鐘は、鳴らす人がいないと決して鳴らない」と強調しました。

マルクスがこの境地に達するまでには一連の探究がありました。一時期までは「恐慌が起これば、それに続いて必ず革命が起きる」と考えていました。しかし1857年に恐慌がきても、革命は起きません。マルクスは恐慌のメカニズムを深く研究し、資本主義のもとでの経済循環の一つにすぎないという結論に至りました。その結論を踏まえて、資本主義の「必然的な没落」の根拠を、貧困や格差などの矛盾の深まりと一体に、労働者階級が社会変革の主体として成長・発展することに求めたのです。

志位 うまずたゆまず労働者・国民の多数を結集するために力を尽くすことこそ、社会進歩をめざす革命政党の役割だ。これがマルクスの出した答えでした。

中山 変えるのは私たちだということですね。

志位 とりわけ若いみなさんです。若いみなさんが動いて、社会を変えようとなったら、いっぺんに変わります。

◇

質問(26)は「『資本論』は未来社会がどんな社会になると述べているか?」です。

マルクスは「生産手段の共同占有を基礎とした個人的所有の再建」を展望しました。資本家による生産手段の私的所有を否定し、発達した生産手段を社会が共同で占有することを基礎として、労働者は生産物に対する個人的な所有を豊かな形で取り戻すというのです。

志位 「生産手段の社会化」の対象となるのは生産手段だけ。労働者の生活手段、個人財産は、はるかに豊かに保障されます。「共産主義とは私有財産の没収だ」という非難は、全くのデマですよ。

中山 マルクスがこんなふうにはっきりいっていることは、もっと知られてもいいですね。

志位 物質的富も「自由な時間」も豊かになる。これが未来社会なんだということです。

7章

社会主義・共産主義で人間の自由はどうなるか?

質問(27)は「『Q&A共産主義と自由』のポイントは?」です。

志位氏は昨年の学生オンラインゼミでの講演をまとめた自著『Q&A共産主義と自由』の要点を、次のように語りました。

まず議論の入り口として「資本主義はほんとうに『人間の自由』を保障しているか」を問い、自由を奪う過酷な搾取や地球環境の破壊、貧困と格差の拡大などを告発しました。そのうえで未来社会(社会主義・共産主義社会)が人間の自由をあらゆる面で開花させることを、三つの角度から押し出しました。

第一は「利潤第一主義からの自由」です。生産手段の社会化によって人間は搾取から自由になり、貧困と格差から自由になり、恐慌や環境破壊から自由になります。「『戦争からの自由』という問題もあるのでは、という議論もあった」という西川氏の問いに対しても「とても大事な指摘です」と応じ、マルクスの思想を紹介しました。

1870年にフランスとドイツの戦争が起きたとき、両国の労働者が互いに平和と連帯のメッセージを交わしました。マルクスは「歴史上に類例のない偉大な事実だ」と称賛し、「万国の労働者階級の同盟がついには戦争を絶滅するであろう」「新しい社会の国際的なおきては平和であろう」と書きました。

志位 「戦争のない世界」を求めるたたかいは資本主義のもとでも最も重要なたたかいの一つです。同時に、「戦争のない世界」が地球的な規模で現実となるためには、人類社会の大勢が社会主義・共産主義に進むことが必要となるだろう。未来社会では「戦争を絶滅」すること―「戦争からの自由」がたしかな現実になるだろう。これが私たちの展望なのです。

第二は「人間の自由で全面的な発展」です。搾取をなくせば、すべての人が「自由な時間」を十分に得ることができ、すべての人の「自由で全面的な発展」が可能になります。

志位 そこにこそ社会主義・共産主義の最大の輝きがあります。

第三は「発達した資本主義国での巨大な可能性」です。発達した資本主義がつくりだし、未来社会に継承・発展させる要素として「高度な生産力」「自由と民主主義の諸制度」「豊かな個性」などがあります。日本のような発達した資本主義から社会主義・共産主義に進む場合には、「人間の自由」という点でも、計り知れない巨大な可能性が開かれるのです。

志位 この解明は「旧ソ連や中国のような自由のない社会になるのでは」という不安に対する回答ともなっています。

さらに志位氏は、今後「研究を進めたい」テーマとして「マルクスと時間」をあげました。マルクスの『資本論』や『資本論草稿』には「時間」という概念が脈打ち躍動していて「全く新しい特質を持った経済学」になっています。マルクスは「時間」という人間にとっての資源を「どうやって最も人間的に豊かに使っていくのか」という課題を重視したのです。

志位 今年も「共産主義と自由」をめぐる対話をさらに広げることを呼びかけたい。私自身も若いみなさんとの対話を通じてさらに理論を豊かにしていく努力を尽くしたいと思います。

西川 非常に知的な刺激を受けるお話をいただきました。

8章

『資本論』をどう学び、人生にどう生かしていくか

質問(28)は「『資本論』をどうやって学んでいったらいいか?」です。

志位氏は『資本論』フランス語版への「序言とあと書き」を紹介しました。

「学問にとって平坦(へいたん)な大道はありません。そして、学問の険しい小道をよじ登る労苦を恐れない人々だけが、その輝く頂上にたどりつく幸運にめぐまれるのです」

この「序言とあと書き」の冒頭には「ロンドン、1872年3月18日」という場所と日付が書き込んであります。ちょうど1年前の1871年3月18日にフランスのパリで史上初の労働者階級の政権パリ・コミューンが誕生しました。パリ・コミューンは政府の血の弾圧でつぶされました。

志位 マルクスは、パリ・コミューンをたたかったフランスの労働者への激励の気持ちを伝えたかったのではなかったかと思います。「学問にとって平坦な大道はない」という言葉を、そうした歴史的背景とともに、しっかりと胸に刻んで、この著作を読んでいきたいと思います。

『資本論』という険しい山を登るための手引きとしてマルクス『賃金、価格および利潤』と不破哲三氏の『「資本論」全三部を読む 新版』を推奨した志位氏。「そうした手引きも生かしつつ、わかってもわからなくてもいいから、ともかくも通して読む」ことが大事だと語りました。繰り返し読むたびに新しい発見があるような「深い内容をもった書物であり、本当に読みがいのある書物だと思います」。

◇

最後の質問(29)は「『資本論』を人生にどう生かすか?」です。

志位氏は「マルクスが『資本論』の『初版への序言』のなかで述べた次の言葉をみなさんに贈りたい」と話しました。

「私は、新たなものを学ぼうとし、したがってまた自分自身で考えようとする読者を想定している」

志位 新たなものを学ぼう。自分自身の頭で考えよう。そして、この社会の不合理がどうして起こるのか、どうしたら不合理を解決できるのかをつかんだら、連帯してたたかおう。そして、この世界を変えよう。これが、マルクスが『資本論』に込めたメッセージだと思うのです。ぜひこのメッセージを、若いみなさんが自らの指針として生かして、素晴らしい人生を歩んでほしい。そのためにも民青同盟に加盟することを心から呼びかけます。日本共産党への入党を心から訴えまして、終わりにしたいと思います。(大きな拍手)

西川氏が「熱いメッセージを本当にありがとうございました。濃密な講義の締めくくりとして正面から受け止めたい」と述べると、参加者は盛大な拍手で応じました。

記事は赤旗編集局の責任でまとめました。ゼミ全体の動画は日本共産党のホームページでみられます。