2025年5月18日(日)

シンポジウム「東アジアでの平和の準備を」

訪中の報告「互いに脅威とならない」の原則の意義について

日本共産党 志位議長の発言 1回目

シンポジウム「東アジアでの平和の準備を in福岡」(17日、福岡国際会議場)での日本共産党の志位和夫議長の1回目発言の全文は次の通りです。

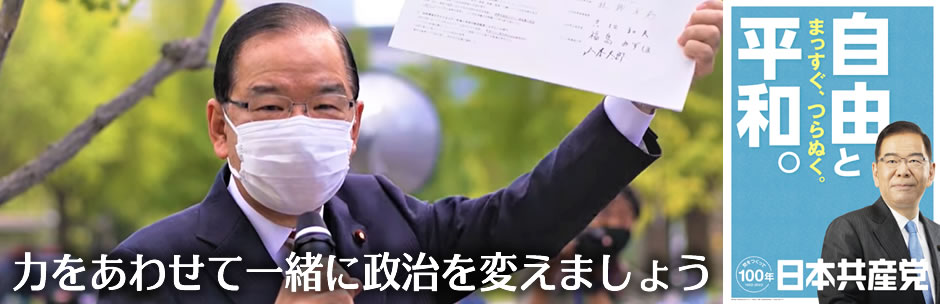

(写真)発言する志位和夫議長=17日、福岡市博多区 |

シンポジウムに参加されたみなさん、パネリストのみなさん、インターネット中継をご覧のみなさんに、心から感謝のお礼を申し上げます。

このシンポジウムの主題――「東アジアでの平和の準備」にとって、日中両国関係の前向きの打開は、一つの大きなカギとなっています。私は、4月27~29日、日中友好議員連盟の一員として訪中する機会がありました。1998年に不破(哲三)委員長(当時)に同行して以来27年ぶりの訪中でした。その報告もかねて、この問題について考えていることを発言いたします。

中国の党と政府に「東アジア平和提言」の内容を直接伝えた

訪中にさいして、私は超党派の議連としての活動を尊重しつつ、この間、発表してきた日本共産党の提言「日中両国関係の前向きの打開のために」、「東アジア平和提言」の内容を、中国の党と政府に直接伝えるために、最大限努力しました。

28日に、中国人民対外友好協会の楊万明(よう・ばんめい)会長、中国共産党中央対外連絡部の劉建超(りゅう・けんちょう)部長、29日に、中国全国人民代表大会(全人代)の趙楽際(ちょう・らくさい)常務委員長・政治局常務委員との会談が行われました。連続して行われた三つの会談は、中国側にとって一体のものであり、私もそのように考えて対応しました。

会談のなかで、私は「トランプ米政権の誕生など、日中両国を取り巻く情勢が複雑になるもとで、両国関係をさらに前に動かすために、私たちは次の3点が重要だと考えています」と述べ、次のように発言しました。

「第一は、2008年の『日中共同声明』で確認された『双方は、互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならない』との合意を尊重し、双方が合意にふさわしい行動をとることです」

「第二は、尖閣諸島など東シナ海の問題について、2014年の日中合意で確認された『対話と協議』を通じて問題の解決をめざすという立場を双方が順守することです」

「第三は、東アジアの多国間の平和の枠組みとしては、特定の国を排除する枠組みではなく、ASEAN(東南アジア諸国連合)が提唱している『ASEANインド太平洋構想』(AOIP)という日中双方が賛成している包摂的な枠組みを前進させることを追求することです。排除ではなく包摂を――これが私たちの基本的な立場です」

「以上の点を重視して、両国関係を前に動かすために努力していきたいと考えています」。こう話しました。

東シナ海、台湾問題の平和的解決――言うべきことを率直に提起した

それに続けて、私は「そのうえで率直に申し上げたいことが2点あります」として、次のように発言しました。

「一つは、東シナ海などでの力を背景にした現状変更の動きを自制してほしいということです」

「もう一つ、私たちは、台湾問題の平和的解決を強く願っています。日本共産党は(中国による)武力による威嚇や行使に反対します。同時に第三国による軍事的関与や介入に反対します。台湾海峡の平和と安定を強く願っています。これは地域の平和と安定にとっても極めて重要なことです」

中国側は、日本共産党の提案を重視していると表明した

以上が発言の中心ですが、私の発言に対して、中国側は、友好協会の楊万明会長が「27年ぶりの訪中を歓迎します。これからはたびたび訪問してください。ASEANと共同して繁栄をつくっていくことは重要です」と表明しました。台湾問題については、中国政府の立場を述べました。

中連部の劉建超部長は、私が「互いに脅威とならない」の原則の重視を強調したことに対して、「志位議長の提案を重視しています。また、私たちは日本共産党との関係を重視しています」と応じ、両党関係の発展を願っていると述べました。

翌29日、全人代の趙楽際委員長との会談で、趙委員長は「双方には、意見の食い違いや異なる立場は避けられませんが、大局的な方向として、日中の四つの基本文書が重要であり、とくに2008年の日中共同声明での『互いに脅威とならない』との原則が大切です」と述べました。また、東シナ海をめぐる問題について、「対話と協議でコントロールしていく」ことが重要ですと述べました。

それをうけて、私は「今回こうした形で訪中したのは、日中が決して戦火を交わすことがあってはならない、そのためにやれることは何でもやるという立場からです。日中両国で確認した『互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならない』というのは、いま一番重視すべき原則であり、方向です。これにのっとって双方がふさわしい行動をとることが両国関係を前に進める最大のポイントです。日中両党関係を前進させることが両国関係をより豊かにする方向で尽力していきたい」と表明しました。趙委員長は、「発言を受け止めました。両国間の政党交流を強化していきたい」。このように応じました。

言うべきことはきっぱりと言いつつ、両国関係を前に動かすために力をつくす

これが一連のやりとりの中心点ですが、中国の党と政府の中枢に「提言」の内容を伝え、先方から肯定的な受け止めが表明された意義は大きなものがあったと思います。また、東シナ海問題と台湾問題という、意見が異なる問題で、率直に党の立場を表明したことも重要だったと考えます。一連の対話は、中国側に問題点を率直に提起することと、両国関係を前に動かすための行動を行うことは、両立不可能なことでは決してない。事実と道理に立って冷静に話し合うならば、それは両立しうることを示しました。

言うべきことはきっぱり言いつつ、両国関係を前に動かし、東アジアの平和構築では「提言」の実現に向けて協力を追求し、軍事対軍事の悪循環に陥ることに反対を貫く――今後、こうした立場にたって、さまざまな機会をとらえて中国の党、政府との対話を続け、両国関係の前進、東アジアの平和構築のために力を尽くしていく決意を申し上げたいと思います。

「互いに脅威とならない」の原則にかかわる日本側の対応の問題点

私が訪問全体を通じて強く実感したことは、日本側の対応として、「互いに脅威とならない」の原則を積極的に据えることが決定的に重要だということです。

この点で感じている問題点を率直に言いますと、日本政府が、「互いに脅威とならない」の原則について、これまでの岸田文雄前首相との党首会談などで、わが党がその重要性を強調すれば否定せず認めるが、日本側からは言おうとしないということです。過去にさかのぼって調べてみますと、19年の日中首脳会談までは、この原則を日本側からの発言でも述べていますが、それ以降は、外務省の発表を見る限り、言わなくなっているのです。つまり事実上封印してしまっているのです。

なぜなのか、その理由はどこにあるのか。それは「互いに脅威とならない」という原則を主張すると、安保3文書と大軍拡という、日本政府が行っていることで、自らの手足を縛ることになるという事情があると思います。

さらに、その背景には米国の対中国戦略の変更があると考えます。08年当時、米国は、対中国関与政策、つまり中国を米国中心の秩序のなかに組み入れて責任を果たさせる政策をとっていました。それが、中国の台頭のもとで、2010年代のある時期から、中国を米国主導の国際秩序を覆しうる唯一の国と認識し、その意味で脅威とみなして、軍事的に抑止・包囲し、経済的にも封じ込めていく政策に転換していきました。それは共和党政権、民主党政権の共通した立場となって維持されています。こういう米国の政策転換にともなって、いま日本は、22年に閣議決定した安保3文書にもとづいて大軍拡を進め、米国に従属して対中軍事包囲網に参加していくという役割を担っています。だから「互いに脅威とならない」という原則を積極的には言わなくなっている、言えなくなっているのではないでしょうか。

一方、中国もこの間、東シナ海や南シナ海で、力による現状変更の動きを強めるというふるまいが進んでいます。

日本政府は、「互いに脅威とならない」の原則を、積極的に据えるべき

こういう状況のもとで、私は「互いに脅威とならない」という日中首脳が合意した原則を、日本政府が日中両国関係を律する原則として積極的に据えることの重要性を、強く訴えたいのであります。

「互いに脅威とならない」という原則はどういうことかと言えば、「脅威とならない」という立場で、日本は中国を縛り、中国は日本を縛り、双方が縛りあう原則となります。そして日本も中国も自分自身を縛る、つまり自制する原則ともなります。それは、日中両国間で、さらには東アジア地域において、軍事的対抗でなく平和的関係をつくっていくうえで、たいへんに合理的で理性的な合意であり原則だと確信しています。

すなわち、「互いに脅威とならない」の原則を、日本側が日中両国関係を律する原則として、いま、積極的に据えることは、日本にとっては、安保3文書に基づいて行っている敵基地攻撃能力保有や大軍拡の自制・中止を求めるものになりますが、同時に、中国側に対しては、中国がいま行っている東シナ海などでの力を背景にした現状変更の動きを自制・中止することを求める根拠にもなるでしょう。

日中が、万が一にも戦火を交わすなどということは絶対にあってはならないことです。「互いに脅威とならない」という原則を、日中双方の政府が順守し、それにふさわしい行動をとることは、日中両国が軍事対軍事の悪循環に陥ることを防ぎ、両国の友好と協力の関係をつくるために不可欠であるとともに、東アジアの平和構築にとっても重要な意義をもつものであることを強調して、発言とします。

▲「東アジアでの平和の準備を」の動画視聴用QRコード |